考研上岸的人太多,宿舍不够分了

考研上岸的人太多,宿舍不够分了

有一种呼声认为,住在集体宿舍,学生会像孩子一样被学校管束。况且集体宿舍多是六人间、八人间,几乎没给成年人留隐私空间。但对价格敏感的大部分学生来说,在经济问题面前,隐私、个人边界自由等,统统可以被放在一旁。

作者 | 刘车仔

编辑|晏非

题图 | 《二十不惑》

住房焦虑,提前到了大学。

最近几年,越来越多研究生学子发现,自己正面临 " 无宿舍时代 "。好不容易考研上岸,学校却不给研究生分配宿舍了。

根据多所学校的研究生招生简章,一般不分配宿舍的为非全日制学生、专硕学生以及户籍为本地的学生,这意味着部分学生必须自行租房。

考研上岸第一件事,租房。(图 / 图虫创意)

这部分不提供宿舍的大学,很大部分是 985 大学,均分布在全国一二线城市。以市场租房价格来看,学生额外开销陡增。

为什么大学不再提供宿舍了?这显然与高校持续扩招、学生人数迅速增多有关系。在大扩招背景下,学校后勤管理为何无法跟上?当学校无法再提供宿舍,是否有更人性化的措施出现?

这届研究生,多了一笔房租支出

2022 年 7 月 26 日凌晨,西南交通大学迎新网有五六千名硕博新生同时登录,他们为的是 " 抢宿舍 "。

欢天喜地地收到录取通知书三个月后,这群学生在新生入学手册上发现,不是人人都能分配到宿舍,住宿名额需要 " 抢 "。当天,由于同时登录迎新网的人太多,网站一度卡住。

读研 3 年,意味着一笔不菲的支出。(图 / 图虫创意)

早在 2018 年,北京大学就曾因为宿舍问题引发社会关注。当时开学在即,学校临时通知,由于宿舍资源紧张,需要靠抽签决定谁能住进万柳学生公寓,大约有 45% 的新生需要自行解决住宿问题。

为此,几名专硕新生给学校写了一篇名为《为了留在北大,我可能要花二十万元》的文章,在网络上形成刷屏之势。在汹涌的舆论下,北京大学改变做法,通过调整圆明园校区进修教师、访问学者原定住宿安排,帮助有需要住宿的学生解决住宿问题。

虽然当时学生的住宿问题得到了解决,但时间来到今天,高校不再为部分研究生提供宿舍的趋势,似乎已经成为一股不可阻挡的浪潮。

新周刊记者查阅各大高校公布的 2024 年硕士研究生招生章程发现,包括南开大学、清华大学、北京大学、北京理工大学、厦门大学、同济大学、中央戏剧学院、南京大学、东南大学等 985、211 学校,都不为非全日制专硕生或者定向生提供宿舍。

密集的学生公寓,床位也不够用了。(图 / 图虫创意)

其中,也有大学延续住宿申请制。需要住宿的学生预先申请,学校将酌情安排。

围绕 " 不为研究生提供宿舍 " 的讨论,有一种呼声认为,住在集体宿舍,不仅会有内务要求,还有门禁的要求,学生会像孩子一样被学校管束。况且集体宿舍多是六人间、八人间,几乎没给成年人留隐私空间。

但对价格敏感的大部分学生来说,在经济问题面前,隐私、个人边界自由等,统统可以被放在一旁。

没有了公益性的学校宿舍,走读带来的读研费用陡升。根据往年数据,中国公办大学住宿费几乎 20 年没有涨过价格,费用基本在 1000 元 / 学年到 2000 元 / 学年之间,以 1200 元 / 学年居多。如果在校外租房,以一二线城市的地价,一个月的房租就几乎够得上一学年的宿舍费用。

传统大学宿舍空间局促,几乎没什么隐私可言。(图 / 短剧《3 元女子宿舍》)

小诺于 2022 年考上了北大的研究生。得知学校不予分配宿舍后,她在北大南门租了一个两人间,一个月 2300 元。好处是离学校比较近,日常上学、参加学校活动比较方便;坏处显而易见,就是贵。

她出身农村家庭,心里过意不去、也没办法向父母要那么多钱。读研 3 年的学费加上住宿费需要近 30 万元。入学后不久,她就开始了各种紧锣密鼓的兼职。

" 又被没钱的生活叫醒了 ",她在社交媒体上发布了自己每天满满当当的日程。

除了每个月 600 元的研究生补贴,她还通过在学校办公室实习、不定时接各种活动、帮人做翻译等兼职获取收入,这样下来,每个月能拿到 3000 元左右。但这也意味着,她要见缝插针地接活儿,合理安排兼职和学习的时间。

扩招大背景下,宿舍迟早不够用

筒子楼是上世纪流行的一种宿舍形态。1950 年代后,受到苏联集体宿舍筒子楼的启发,中国高校纷纷建起了筒子楼形状的宿舍。新中国成立后,受到苏联集体宿舍筒子楼的启发,中国最早一批大学也建起了筒子楼形状的宿舍。

筒子楼的房间紧密排列在楼道两边,每层楼设有公共卫生间,可以最大程度节约空间。1952 年中国高校院系调整后,基本上都采用了筒子楼的形式来建宿舍。

上海著名的筒子楼——隆昌公寓。(图 / 图虫创意)

集体大宿舍,可以把学生、老师会聚到一起,既方便管理,也最大限度地保证了学生的基本生活。1998 年起,学校基础设施改造之风盛行,甚至出现了 " 决不把高校的筒子楼带入 21 世纪 " 的呼声,后来这类宿舍才逐渐消失。

之所以会有如此举措,一方面是因为校舍越来越破,另一方面也与 1999 年开始的全国高校大规模扩招有关。1998 年 11 月,经济学家汤敏以个人名义向中央提交了一份建议书——《关于启动中国经济有效途径——扩大招生量一倍》,建议中央扩大招生数量。这份建议被采纳了。

《致我们终将逝去的青春》的大学宿舍也许过于宽敞了。(图 /《致我们终将逝去的青春》)

1999 年,全国招生人数增加 51.32 万人,招生总数达到 159.68 万人,增长速度达到 47.4%,到了 2003 年,中国普通高校本专科生在校人数超过 1000 万人。

当时的持续扩招,造成学校基础设施严重不足。著名的北大万柳公寓,便是为了缓解校内学生住宿紧张的矛盾而于 2002 年建设的。万柳公寓系外部承包商建设,是当时高校探索后勤社会化的产物。2003 年,北大资源集团花了 5.35 亿元购买了万柳公寓的产权和使用权。

不仅本科生扩招,研究生也在扩招。1999 年,全国研究生录取人数为 7.3 万人;2017 年,这个数据达到了 80.5 万人,在读研究生总共达到 263.9 万人。

扩招是基本大趋势,并且这种趋势会持续一段时间。2021 年 5 月 13 日,教育部在新闻通气会上宣布,研究生将再次扩招。有研究人员(论文《基于网络大数据分析研究生扩招后 校内、校外宿舍建设问题》)根据《中国统计年鉴》的数据分析预测,2023 年扩招生率将稳定在约 10% 以上,并在 5 — 7 年内持续增长。

扩招是未来的大背景。(图 / 图虫创意)

这样的研究生规模,是否能与高等教育资源承载力相匹配,有待商榷。更何况,近些年来,为缓解就业压力,部分高校还把研究生学制从 2 年调整为 3 年、博士学制从 3 年调整为 4 年。

另外,博士延毕现象也越来越多。教育部数据显示,2003 年博士研究生延毕率为 46.5%,这一数据在 2012 年突破 60%,在 2018 年已经达到 64%,超过六成的博士生无法正常毕业。

种种因素下,在校学生人数逐年增长,导致部分高校宿舍床位越来越紧张。

为什么不多建宿舍?

既然宿舍不够住了,并且未来 5 — 7 年扩招仍是大趋势,那为什么不多建宿舍?

1999 年到 2010 年,为了满足教育部 " 生均一分地 " 的要求,很多高校开始扩建,或者搬迁新校区。当年教育部下发了《关于部属高校 " 银校合作 " 问题有关意见的通知》,鼓励学校向银行融资兴建校舍。也就是说,校园基础设施建设,很大程度上需要靠学校自筹资金。

2022 年,论文《高校财务风险管理现状及存在的问题》中提到,有研究人员调查了中国某省份重点大学的财政状况,发现该高校只有约 50% 的预算来自财政拨款。

不少高校公开的宿舍建设工程招标文显示,全部由财政拨款的少之又少。多数情况下,资金来源有企业自筹、部分拨款部分自筹、公益捐赠等三种情况。

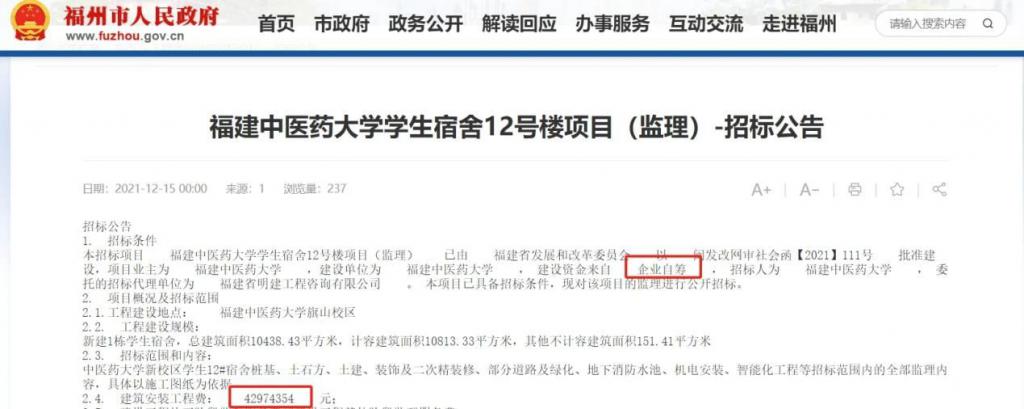

比如 2021 年,福州中医药大学在旗山校区新建宿舍,工程招标的 4000 多万元全部来源于自筹。

(图 / 福州市人民政府官网截图)

再或者,寄希望于争气且舍得花钱的校友。2023 年 11 月 29 日,小米创始人、武汉大学校友雷军便给母校捐赠了一笔 13 亿元的巨款,用于校园硬件、软件的建设。有赖于此,武汉大学一直显得财大气粗,曾于 2020 年兴建了 4 栋宿舍楼,保证了 2021 年 9 月的新生入学。

那份论文还指出,不少学校在借贷建设过程中,出现了借贷规模过大、逾期负债、利息负担过于沉重的情况。出于资金压力,高校近些年来也不敢贸然兴建基础设施。

兴建学校需要大笔资金。(图 /Unsplash)

在西方,人们在精英教育模式的影响下,形成了 " 宿舍条件好所以价格贵 " 的共识。在美国非虚构作品《一个乡下人的悲歌》中可以看到,许多家境普通的学生需要申请奖学金才能上得起好大学,更别说住进昂贵的学校宿舍。因此,西方高校的住宿模式对于中国而言,参考意义并不大。

事实上,在我国台湾,高校宿舍床位紧张的问题也越来越显著。2017 年高教工会统计,台湾大学宿舍床位缺口为 26 万余床,近一半的学生无宿舍可住。位于大城市的大学,情况更为严峻。

2019 年,台湾教育主管部门提出了 " 宿舍提升计划 ",预计在 5 年内花 50 亿台币推动改革。除了兴建宿舍外,还有加强校内弱势学生租金补贴、兴办校外社会住宅等举措。

所谓 " 兴办校外社会住宅 ",即是由学校包租、担任 " 二房东 ",并给出一定的价格补贴,优先租给学生。目前,我国高校周围的确有不少专门针对高校学生市场的住宿,但价格普遍比较高,租客鱼龙混杂,户型也不是专门针对学生而设计调整的。如能整合这些资源,既能缓解高校宿舍床位压力,也可以缓解学生的经济压力。

但实际上,房源开发需要一定专业能力,也需要配套的资源。在这方面,高校并不擅长。这样看来,在招生简章上打出 " 不提供宿舍 " 几个大字,也是一种无奈。

与大动干戈、兴建宿舍相比,给校内弱势学生补贴租金,看起来是最软性且容易操作的。

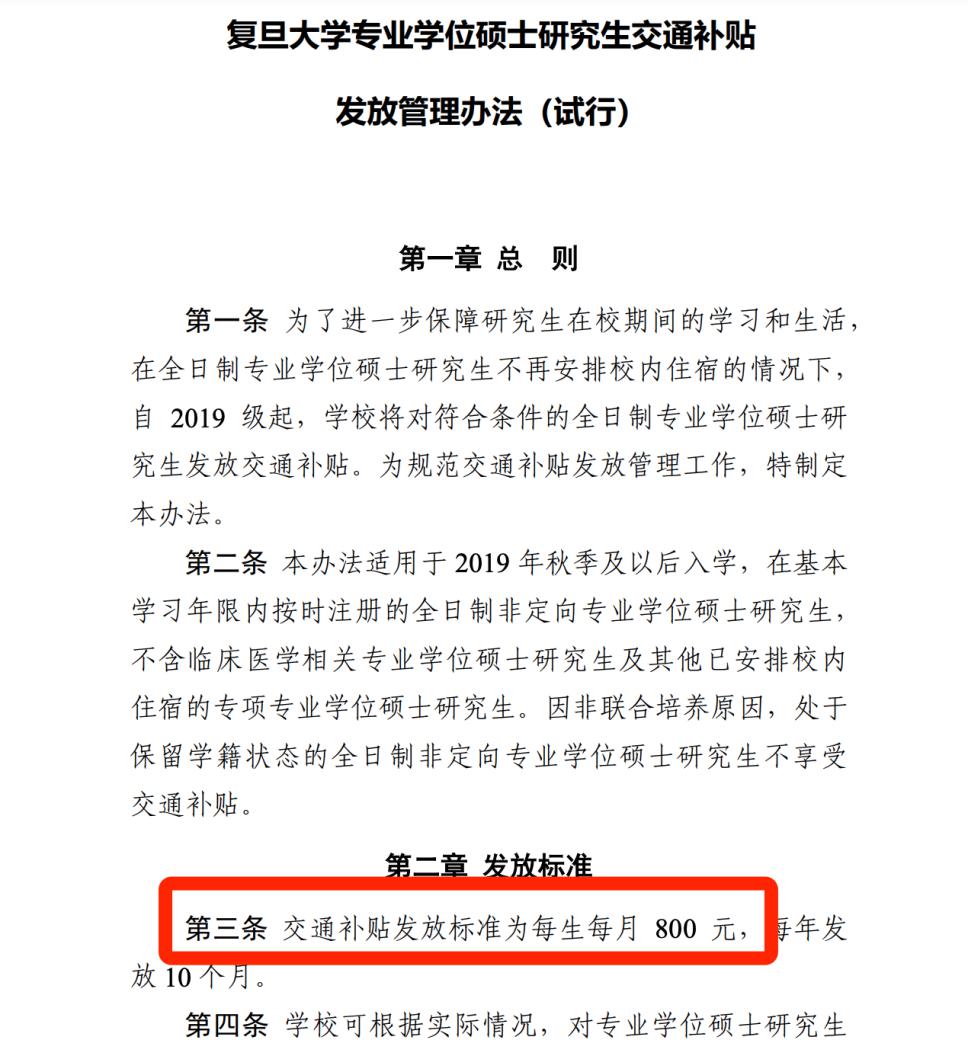

(图 /《复旦大学专业学位硕士研究生交通补贴发放管理办法(试行)》截图)

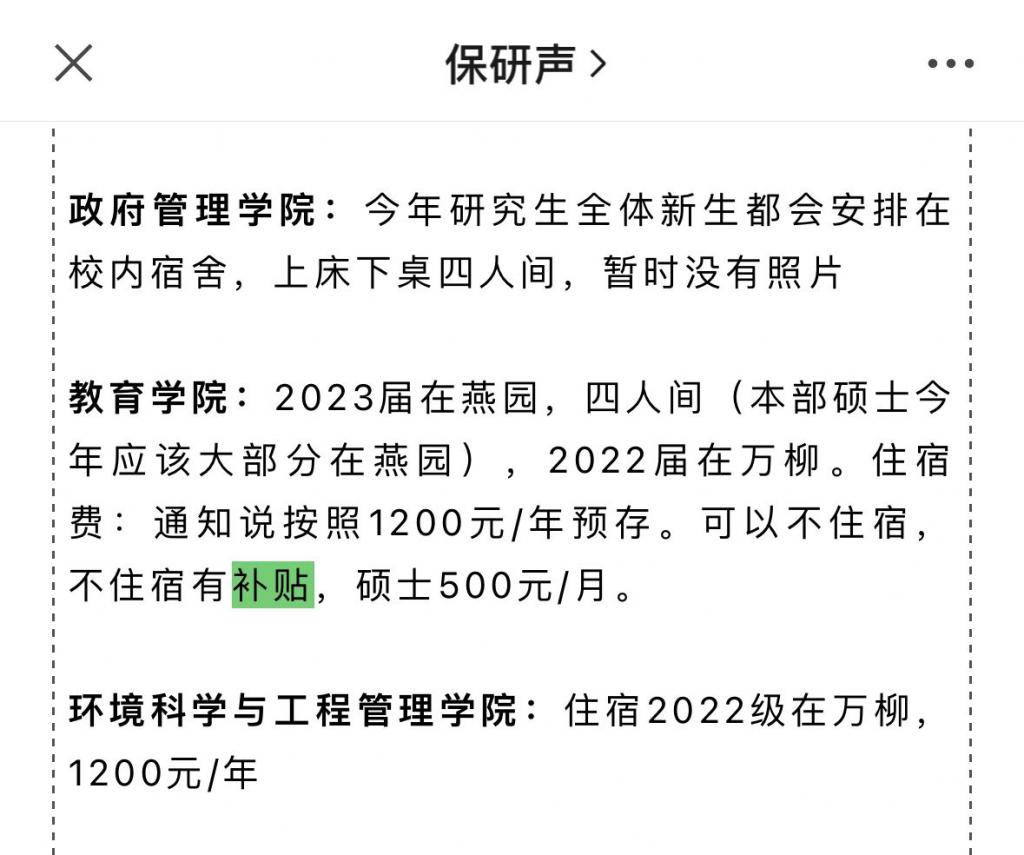

例如:从 2019 年起,复旦大学便给走读专硕生发放 800 元 / 月的交通补贴;北京大学教育学院硕士生若不住宿,可领 500 元 / 月的补贴。

(图 / 保研声公众号截图)

在精细考察学生的住宿需求后,按照家庭条件划分;给予学生一定的租房补助;或者根据学生经济条件、课程、课时,决定学生是否可以申请宿舍 …… 都不失为人性化的内部调节。

西南交大研究生新生网上抢宿舍,未抢到的上百人需校外租房 | 大河报

廖庭辉、彭扬凯/大学生住宿问题有改善?体检教育部「宿舍提升计划」

新建校区对高校债务形成与偿还的影响——基于75所教育部直属高校的实证分析 | 教育经济评论

高校财务风险管理现状及存在的问题 以 S 省重点高校为例 | 曲阜师范大学财务处

为什么很多 985 大学的宿舍那么破烂 | 浪潮工作室

为了留在北大,我可能要花二十万 | 脂肪社会学

北大床位风波背后,不安排住宿的原因竟然是 ...... | 经济观察报

高校后勤服务从福利性到公益性的转变 | 黑龙江高教研究

基于网络大数据分析研究生扩招后 校内、校外宿舍建设问题 | 中国新通信

运营:嘻嘻、排版:付赢、校对:赖晓妮

-

- 智驾芯片隐形之王(上)

-

2023-12-17 13:22:05

-

- 日本半导体衰落后,紧接着是电池?

-

2023-12-17 13:19:50

-

- 谁重伤了拜耳:搁浅的巨轮与消失的 1000 亿美元

-

2023-12-17 13:17:34

-

- 库迪咖啡的极限游戏

-

2023-12-17 13:15:18

-

- 大批警察逃离美国“谋杀之都” 当地警员数量达史上最低

-

2023-12-16 18:44:38

-

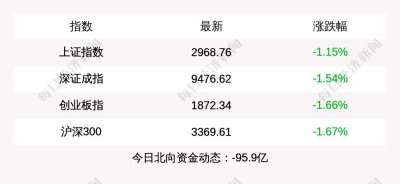

- 沪指收盘下跌 1.15%,创业板指下跌 1.66%

-

2023-12-16 18:42:21

-

- 谷爱凌,赛季首冠!

-

2023-12-16 18:40:04

-

- 苹果突然宣布:Apple Music 中国区涨价!

-

2023-12-16 18:37:47

-

- 收评:沪指冲高回落跌 0.56% 北向资金午后大幅流出

-

2023-12-16 18:35:31

-

- 一碗 30 元的网红面馆卖不动了!网友:15 块一碗的面都觉得贵

-

2023-12-16 18:33:14

-

- 网友质疑“龙辰辰”是 AI 合成,“春晚”回应

-

2023-12-16 18:30:57

-

- 除了金钟罩,还有铁布衫,长安汽车申请铁布衫商标

-

2023-12-16 18:28:40

-

- 精彩速看!世界顶级舞者的终极 PK

-

2023-12-16 18:26:23

-

- 深陷“反犹”风波,美国宾夕法尼亚大学校长宣布辞职

-

2023-12-16 18:24:05

-

- 屈原是哪个国家的(“屈原是楚国人不是中国人”,台湾网友都被她气笑了)

-

2023-12-15 21:00:34

-

- 乒乓球起源于哪个国家(西方人发明乒乓球,中国人缺打的最好?)

-

2023-12-15 20:58:18

-

- 东南亚一共有几个国家 概况

-

2023-12-15 20:56:02

-

- 三星手机是哪个国家的(三星集团是韩国最大的企业,三星集团规模到底有多大?)

-

2023-12-15 20:53:46

-

- 内罗毕是哪个国家的(内罗毕:非洲一线城市,颠覆你对非洲的印象)

-

2023-12-15 20:51:31

-

- 鹤岗是哪个省的城市(鹤岗市哪个省的城市)

-

2023-12-15 20:49:14

以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全 中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)

中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)