山河地理——李白夜发清溪向三峡 清溪到底在哪里?

山河地理——李白夜发清溪向三峡 清溪到底在哪里?

一首《枫桥夜泊》,让寒山寺名垂千古;

一首《黄鹤楼》,令黄鹤楼名扬四方。

文化的力量,传统的力量就是这么强大。它们对文化旅游业的带动也是显而易见的。

犍为县虽然开发了不少文化旅游景点,但客观上存在缺乏内涵、缺乏名人的窘境。当我们艳羡寒山寺有着丰厚旅游资源和深厚文化底蕴,因而享有无比丰厚旅游收益的时候,犍为县是否反思过自己:到底有没有值得打造的、在全省乃至全国都有较高知名度和美誉度,而且与名人交相辉映的名胜古迹呢?如果有,挖掘得又如何呢?

或许有人会茫然回答“无”。然而本人却可以坚定地回答:“有!”

美是无处不在的,就看有没有一双发现美的眼睛——这个地方,就是历史上被称为“太白佳境”的清溪驿。

这个清溪驿,不是今天的犍为县清溪镇,而是犍为县的孝姑镇永平村(原犍为糖厂,今凤生纸业处)。为了方便起见,同时为了体现它的历史内涵,可以称为“李白清溪”。

一、小小清溪驿,大大知名度

清溪驿,今天并不打眼,因而显得默默无闻也很正常。

但是,在隋唐,它就是犍为县的县城,一个水驿,南来北往的旅客,只要从成都出发进出三峡,这里是必经之地。因而,在这里留下名篇佳作也是情理之中。

历史上的清溪驿,不过只是一处平凡的县城、水驿而已。然而打开历史的记载,这里却有三个伟大的文坛巨匠留下诗篇:

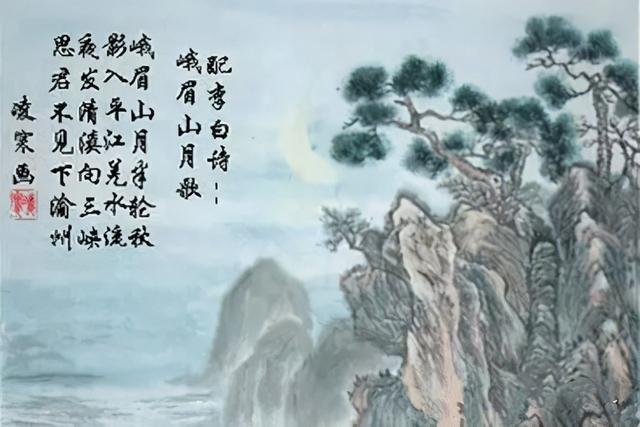

1、《峨眉山月歌》 李白

“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。”

2、《宿青溪驿奉怀张员外十五兄之绪》 杜甫

漾舟千山内,日入泊枉渚。我生本飘飘,今复在何许。

石根青枫林,猿鸟聚俦侣。月明游子静,畏虎不得语。

中夜怀友朋,乾坤此深阻。浩荡前后间,佳期付荆楚。

3.《南犍王阳字说》 黄庭坚

犍为清溪王君阳,孤立喜读书,夷雅之士也,其字曰“吉老”。涪翁曰:“王氏安知非谏大夫之后?名其字则可,字其名不可。”吉老固请改之,曰“志父”。(王)吉事骄主,以能切谏免死。其事宣帝,数言事,上以迂阔,不甚宠异也,吉谢病家居。其不肯求合,可知己。凡吉出处志操,皆可师也。君慕王吉,诚能力行之,予观今之士大夫,能如吉鲜矣。《诗》云“高山仰止”,惟有志者能之。(注:“南犍”即犍为,或作嘉州;“王吉”,汉武帝时人,清廉正直,曾经任临邛县令,司马相如落魄时投靠他,得以结识卓文君)

至于其它,还可以多少收集一点关于清溪驿的史料,然而这三篇无疑是清溪驿,当然也是犍为县最浓墨重彩的文艺篇章。其中,李白《峨眉山月歌》里刻画的意境被后代诗家称为“太白佳境”,这当然是指“夜发清溪”的清溪。清溪这一段被称为“太白佳境”,自然与这里得天独厚的自然环境分不开的:岷江(明以前被认为是长江;“平羌江”即其中青神县汉阳坝至乐山城区的一段)潺潺而南,秋高气爽,月明星稀,峨眉山的一弯秋月当空而挂,良辰美景,因而作者按捺不住心中的激情,挥笔写下这一千古绝唱,古今引得无数人唱和,例如北宋大文豪苏东坡曾经在《送张嘉州》里写道:

生不愿封万户侯,

亦不愿识韩荆州。

但愿身为汉嘉守,

载酒时作凌云游。

虚名无用今白首,

梦中却到龙泓口。

浮云轩冕何足言,

惟有江山难入手。

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

谪仙此语谁解道,

请君看月时登楼。

笑谈万事真何有,

一时付与东岩酒。

归来还受一大钱,

好意莫违黄发叟。

时至今日,李白《峨眉山月歌》早已登堂入室,进入人民教育出版社义务教育第7年级(下册)的课本,因而“清溪驿”早已闻名全国,而且在中小学生心目中生根发芽了。课本解说道:“全诗意境清朗秀美,风致自然天成,为李白脍炙人口的名篇之一。”《峨眉山月歌》的诗歌史的地位、影响力也是有目共睹的。

二、李白清溪在犍为

一个《隆中对》,导致了后世襄阳、南阳笔墨官司纷纭几百年。

同样,《峨眉山月歌》涉及五个地名:峨眉山、平羌江、清溪、三峡、渝州。其中的峨眉山和渝州并无异论。另外三个有所争议,其中最厉害的就是“清溪究竟在哪里?

自清朝康雍乾盛世的著名学者王琦“一注可以敌千家”的《李太白全集》一出,立即风靡全国。被他所注的《峨眉山月歌》的争议也为大家所关注。就涉及地名(核心地名就是清溪)争议的广度和篇数而言,在诗歌中恐怕是首屈一指的。其中谈到的今内江市的清溪、今泸州市纳溪县的清溪,均一并被其点破并非真正的“李白清溪”。此外,还有汉源县(原名清溪县)的清溪,以及乐山市市中区的板桥溪(持此论者往往言“三峡”是指“平羌小三峡”)等多种说法。

由于这一问题的重要性,甚至引得全球最顶尖中文期刊的《北京大学学报》(社科版)也于2006年刊发了邓小军的《李白〈峨眉山月歌〉释证》(认为是在犍为县永平村)。同时由于《峨眉山月歌》的知名度和普及性,使得任何一个爱好者都可以书写自己的看法,即上至阳春白雪,下至下里巴人,均有权一抒己见,于是更加使得“清溪驿”的归属更加扑朔迷离。

就笔者所收集的不下50部专著和不下50篇公开发表的论文看,以“犍为县说”为主流(然解说多有歧误)。对“犍为说”构成最大挑战的是“板桥清溪”,其它均很容易判断。但细一推敲,即可明白其“板桥清溪”之谬。

由于缜密的推论需要长篇大论,限于篇幅,本文仅简单地述及,不久笔者即会专著一篇《“李白清溪”在犍为》的大论文,并打算将来编纂一部《〈峨眉山月歌〉志》,以兼收并蓄各种说法和赏析类文章。

简单地说,“李白清溪”在犍为即有二说:(1)今犍为县清溪镇说;(2)犍为县孝姑镇永平村说。

其中,清溪镇说是错误的,因为唐玄宗开元十二年(724年;或十三年),二十五六岁的李白带着希望和憧憬出川,游览了峨眉山,至嘉州(今乐山市)上船沿岷江过清溪驿,不会到支流马边河畔的今镇(有人言他是去访友、问僧,于史均无凭无据,实不可取)。由于有这一误判,因而引发其它的争议方一下就否定了在犍为县其它地方(如姑镇永平村的可能性)。

实际上,“李白清溪”就在犍为。从论据而言:

1. 永平村是隋唐时期犍为县的县城。

著名历史地理专家谭其骧先生主编的《中国历史地图集》(隋唐)把当时的犍为县城定在永平村;台湾著名历史教授严耕望《唐代交通图考》第二卷《山剑滇黔区·成都江陵间水道》:“杜翁(甫)有《宿青溪驿奉怀张员外十五兄之绪》诗(《详注》一四),为离开成都南行至戎州途中作。《详注》引《舆地纪胜》,清溪驿在嘉州犍为县。检《纪胜》一四六嘉定府全卷未缺,但无此条。然前引《纪胜·碑记目》,犍为有清溪口,即今清水河入汶江之口。此清溪驿因此清溪受名无疑。(杜)诗云‘漾舟千山内,日入泊荒渚。’是为水驿,必在清溪口左近不远处。然则县治、津渡、水驿皆在今犍为南二十里清水溪入汶江水口地区。观今图,嘉定、叙府间流入汶江之水,此清水溪为最大,设治于此地区固宜。”

早的唐宪宗《元和郡县图志·嘉州》(元和:年号,806—820年)里载有:“大江,在(犍为)县西十步。大鹿山,在县北一里”。可见,唐朝的县治在岷江东岸,城北一里有大鹿山。这个位置,据民国《犍为县志·建置》载距离今县城(今玉津镇)是东南十五里。

此县治在岷江之东,还有旁证,据《资治通鉴·咸通十年(869年)》载,南诏蛮进犯嘉州、成都,“十二月,丁酉,蛮衣兗海之衣,诈为败卒,至江岸呼船,已济,众乃觉之,遂陷犍为”,此“犍为”必是犍为县而非犍为郡,因早在唐肃宗乾元元年(758年)天下废郡,犍为郡已经从历史舞台消失。南诏蛮是从西方的清溪关(今属汉源县)过来的,上述记载说明他们到犍为县城需要渡岷江(明朝以前被视为长江干流),则县城必在岷江东岸。

当时的犍为县城在岷江东岸上的永平,可以顺利地解释李白顺流而不必倒入支流马边河。永平作犍为县城的时间是北周保定三年(563年)—唐昭宗天复元年(901年,有作“天福”者,误),计338年。这时因为獠人之乱,县城自永平移于岷江西岸。这里第一次作县城的时间是901年—宋真宗大中祥符四年(1011年),计110年。

据民国《犍为县志·疆土》载:“(宋真宗)大中祥符四年(1011年)移治,县在(嘉)州东南旧治玉津镇。是年,又移治惩非镇”。此(古)玉津镇非今天的玉津镇,而是原来的玉津县旧县城改为(古)玉津镇的(隋朝建立的玉津县于宋太祖时并入犍为县,在今乐山市五通桥区牛华镇)。它是说,县城在1011年就从今县城迁到了(古)玉津镇。

犍为县城在这里的时间极其短暂,仅是大中祥符四年(1011年)的一年不到的时间。县城之所以搬迁到(古)玉津镇,应该是和这里丰盛的盐业有关;而迅速撤离这里,应该是和它并非处在县域中心,不便于治理有关。

据《宋会要·方域七》载:“犍为县,大中祥符四年(1011年)徙治惩非镇”。又据民国《犍为县志·疆土》载,在北宋真宗大中祥符(1008—1016年)四年(1011年),犍为县城就迁到了惩非镇(今犍为县清溪镇)。这是惩非镇第一次做县城,迁来的时间是1011年,迁走的时间不确定,当在大中祥符五年(1012年)之后。地点在沉犀山下至元朝。

(以上一段县城历史,详见拙作《犍为县治考》,发表于2013年《犍为县文史资料第十集》)

细说这一段县城历史,是为了与做《南犍王阳字说》的黄庭坚(1045年-1105年)相对应。他于宋哲宗绍圣二年(1095年)至元符三年(1100年)在蜀。此时犍为的县城是在惩非镇(今犍为县清溪镇)。他在文章里“犍为清溪王君阳”,可见此时“清溪”(永平)虽然已经不是县城了,但仍然存在。

以前,有人曾经怀疑王琦《李太白全集》引王象之《舆地纪胜》没有所载“清溪驿在嘉州犍为县”的文字,则黄庭坚之语足可以证明清溪不仅存在,而且确实属犍为(同期的乐山没有第二个地方叫清溪)。

又,据北宋神宗元丰年间的《元丰九域志》载,北宋犍为县有惩非(今清溪镇)、(古)玉津(今五通桥区牛华镇)二镇,可见隋唐的清溪并非今日的清溪镇(宋惩非镇)。

2.相关文献的记载

(1)王琦《李太白全集》载:“《舆地纪胜》:清溪驿在嘉州犍为县”。《舆地纪胜》是南宋王象之所著的一部地理总志。这是最早关于清溪驿在犍为县的说法(但今本无此文字)。事实上,《舆地纪胜·卷一百四十六·嘉定府》所载的文字是:“孝女碑:在犍为清溪口杨洪山下。”这再次证明了南宋时犍为有“清溪”。

(2)南宋黄鹤补注《补注杜诗》卷十《宿青溪驿奉怀张员外十五兄之绪》:“青溪驿在嘉州犍为县。此诗当是永泰元年(765年)去成都经嘉州下忠、渝时所作。故诗有‘佳期付荆楚’之句。”“青”即“清”,古代通用,无人对此质疑。这是“青溪驿”的出处,从“漾舟千山内,日入泊枉渚”等语可以看出,它就坐落在水边。

(3)明朝曹学佺《蜀中名胜记·卷十一·犍为县》明确记载,杜甫“自注云:‘青溪驿,在嘉州犍为县’”。

从古今史载看,“清溪驿”对确定在今天的永平十分有利,它们有这么几个特点:

(1)越是接近隋唐的史籍,越是言在犍为县;

(2)越是权威的图书,包括《中国历史地图集》、中学课本等,越是言在犍为县。即便是主张在今市中区板桥溪(或附近者),其所依据的是民国《乐山县志》卷二《山川·板桥溪》:“出(平羌)峡口五里,廛居十馀家,高临大江傍岸。清邑宰迎大僚于此。盖唐时青溪驿,即宋平羌驿也。”这其实并不可靠,如邓小军认为:“此说实难以成立,其故有二。第一,民国《乐山县志》此说并无任何早期文献依据。除民国《乐山县志》外所有今存明清相关方志,包括明嘉靖《四川总志》、万历《嘉定州志》、清康熙《嘉定州志》、乾隆《四川通志》、嘉庆《嘉定府志》、同治《嘉定府志》、嘉庆《乐山县志》、同治《乐山县志》,经笔者寓目,均绝无此一记载。民国《乐山县志》曰“盖”,亦已表示此语是推测,实际并无把握。第二,唐代一州之内,不会有两驿同名。唐犍为县属嘉州,嘉州犍为既然已有一个清溪驿,则嘉州不会再有另一个清溪驿。”邓说甚是。

3.从简单的行程逻辑可以排除在青神县或板桥溪

依据地形,李白当日的部分行程是:青神县汉阳坝—平羌小三峡—板桥溪—嘉州州治龙游县(乐山市中区)—犍为县—三峡。

从“夜发清溪向三峡”的原文可以看出,清溪必在“三峡”的上游。因而有这样几种情况:

(1)若是指“平羌小三峡”,则清溪当是在小三峡上游的青神县一带。但这自古没有任何依据,故可以排除。

(2)若是指“巴东三峡”(即今长江三峡),倘若“清溪驿”是指板桥溪(位于“平羌小三峡”和乐山市治,即市中区之间),则有违李白的行程:他是游览了峨眉山再由清溪出发的往南走的。如果他是峨眉山—嘉州(市中区)—板桥溪(市中区之北),则这才是真正的走回头路,毫无必要,而且有违一般行程、有违李白轻快的心情和一心想着出川奔前程的想法。——从考证看,李白自此再没有回到蜀地,而他挥金如土,家产必定于此时带完,故更加不可能走回头路。

在一一排除了其他竞争性的地方后,可以肯定地说:“李白清溪”就在犍为!

三、如何打造“李白清溪”

“李白清溪”在犍为,本是天大的好事。但是,也可能变成天大的坏事——如果我们没有根据客观、公正和严谨的态度挖掘出这一重大事实,认识不到“太白佳境”对于“文旅成就犍为”的重要性,或者说知道了而不认真考虑并落实,那么我们就是对不起自李白以降的诸多文豪,对不起犍为这片热土。

应该如何打造“太白佳境”呢?

自然,保护是第一位的。需要保护永平特别是原犍为糖厂周围的环境。

第二,建立以“李白清溪”为核心的“太白佳境”景区。寻找一片位于岩尾(地名)高处的地方,塑造一个青年李白塑像(也可以增加杜甫、苏东坡、黄庭坚、陆游、范成大、杨慎等与犍为历史文化息息相关的名人),修建“太白亭”,竖一个“李白清溪”的大碑(需请名家手笔),再竖立几个碑如《李白清溪记》《李白清溪赋》,立碑林等,形成一个品味较高的文化园林景区。

第三,深入挖掘“李白清溪”的历史内涵,探寻周边的古迹。犍为县是东汉崖墓集中区,这里有不少的汉墓,但缺乏重大发现,殊为遗憾。可以改编相关剧本、小说、诗歌、歌曲等;这里风景优美,可以定期或不定期地举行诗会等,以扩大影响。

第四,与乐山、宜宾等地联系,开发“教科书游”。即开发上了大中小学教科书的景点旅游线路。

第五,举办一个高水平的国际学术研究会,以“李白清溪”为主题,也可以扩大到苏东坡等与犍为县有关的文章、景点等内容。从学术上进一步确定“李白清溪”就在犍为。

如果真的打造好了“李白清溪”这个“太白佳境”,必将增加我县文化旅游的内涵,扩大我县在全国的知名度,增强发展后劲,获益匪浅。(罗家祥/文)

-

- 浙江神秘80后,捅了一个62亿的窟窿

-

2024-06-15 08:24:16

-

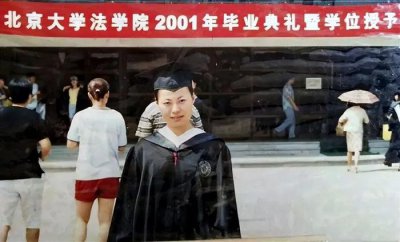

- 北大才女病逝,学校破例为其在八宝山办葬礼…

-

2024-06-15 08:21:59

-

- 官宣一亿玩家,三国SLG升温、激变,头部游戏护城河有多深?

-

2024-06-15 08:19:43

-

- 北京哪里可以去赶大集?又新鲜又便宜,品种又多!

-

2024-06-15 08:17:26

-

- 国产疫苗中场战事:国内价格战硝烟四起,厂家扎堆“出海”,面临市场准入挑战

-

2024-06-15 08:15:09

-

- 蔚来,再次走进死胡同

-

2024-06-15 08:12:53

-

- 百年老店波音,怎么就那么拉了呢?

-

2024-06-15 08:10:36

-

- 专精特新特辑 之揭秘CEO的用人之道

-

2024-06-15 08:08:20

-

- 半年冒出近百家新公司,「具身智能」也有春天

-

2024-06-15 08:06:03

-

- 郭子凡怎么出道的 郭子凡真的要参加选秀节目吗

-

2024-06-14 00:22:47

-

- 鬼魂是否真的存在?英国科学家早有研究结果!

-

2024-06-14 00:20:30

-

- 隔壁大妈一夜斑点消失不见,白醋遇到“它”,斑点哒哒往下掉

-

2024-06-14 00:18:12

-

- 夫妻最常用的恩爱技巧,你们做过几个?

-

2024-06-14 00:15:55

-

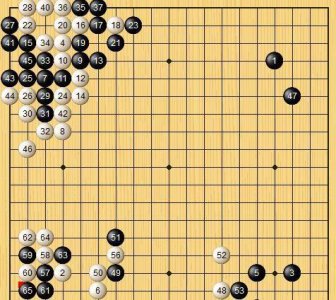

- 大随手!三星杯预选赛,陶欣然走出聂卫平式大随手?

-

2024-06-14 00:13:37

-

- 成龙历险记:牛战士黑化,龙叔不惧给他罐辣椒水,这幕帅呆了!

-

2024-06-14 00:11:21

-

- 车祸中死里逃生的明星,不只有胡歌,还有他们,个个都生死一线

-

2024-06-14 00:09:04

-

- 北京市里骑行路线推荐

-

2024-06-14 00:06:47

-

- 傲人身形的打底裤美女,身姿纤细,塑造出的美无与伦比,性感迷人

-

2024-06-14 00:04:30

-

- 83严打,开国元帅之孙三天两审被枪毙,元帅夫人一番话让人敬佩

-

2024-06-14 00:02:14

-

- 山东前首富苦等下一个苹果

-

2024-06-13 01:41:43

任正非最新发声:谈了美国制裁、苹果手机、什么是科学等

任正非最新发声:谈了美国制裁、苹果手机、什么是科学等 以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全