华为重构“汽车局”

华为重构“汽车局”

作 者丨宋豆豆 , 杜巧梅 , 左茂轩

编 辑丨张明艳

图 源丨视觉中国

华为智能汽车业务,迎来重大调整。

11 月 26 日,华为与长安汽车宣布,已于前一天在深圳签署了《投资合作备忘录》。华为拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方将有意投资该公司。

这意味着,华为车 BU 的部分业务装入新合作平台,并开放股权成为一家股权多元化的公司,为华为智选车或者其他外部汽车企业提供服务。

此举可以强化华为与长安之间的利益捆绑关系,也能分摊投入巨大但一直不赚钱的华为车 BU 业务的业绩压力。

不过,这家新公司的组建,已经催生了华为的不同合作伙伴之间浓厚的火药味。

很快,长安阿维塔在一张海报中提到,华为和长安从合作伙伴变成股东方,华为智能座舱和辅助驾驶的升级将第一时间享受到,华为的更多先进科技,将会优先落地阿维塔。

华为的其他合作伙伴,或许会被 " 裹挟 " 着加入这个新公司。

因为,如果不加入这家公司,这些与华为合作的车企,将会在与华为合作的过程中更加被动。

一方面,尽管华为车 BU 表示,不存在最新技术有望率先给到阿维塔的说法。但由于长安对于新公司存在的股权关系,华为与不同合作伙伴之间的优先级难免会产生差异。

另一方面,长安目前拟对新公司投资换取的股权不超过 40%,但若长安在新公司的股权足够高,在新公司中掌握一定话语权,这意味着其他车企的 " 灵魂 ",不仅掌握在华为的手中,更有可能受到长安的影响。

赛力斯在 26 日晚间紧急发布公告,称车 BU 本次战略调整不影响双方长期的战略合作伙伴关系。同时,赛力斯已收到关于共同投资新公司的邀请,正积极论证参与投资与合作的相关事宜。

11 月 27 日,21 世纪经济报道记者分别向奇瑞、北汽、江淮等其他华为智选车业务合作伙伴求证对此事的回应。截至发稿,上述三家公司均暂未回复。

受消息面影响,11 月 27 日,长安汽车股价开盘涨停,但赛力斯一度下滑超 6%,午后开始回升,收盘时小幅上涨 0.11%。

尽管华为和赛力斯方面强调,车 BU 业务的调整不会对智选车业务造成影响,但资本市场对于华为与不同合作伙伴之间合作的前景,有了不同的趋势判断。

事实上,自从 2019 年华为开始强势进入汽车行业以来,汽车行业普遍认为,华为能够在跨界融合中为汽车产业赋能,改变中国汽车产业的格局。

华为虽多次强调不造车,但华为对汽车产业链的触角已经从头到尾扩展,并且希望占据行业的主导权,掌控汽车行业的利益分配。多家与华为深度合作车企的内部人士向 21 世纪经济报道记者形容到:" 华为是一个强势的合作伙伴 "。

不过,即使华为具备足够的实力,华为的汽车战略布局也在试错中逐渐调整。华为与长安此番组建新公司,对于华为汽车局及整个智能汽车产业链的影响,以及牵扯出的华为与车企之间背后的博弈,或许比想象中更加深远。

华为主导造车、追求利润最大化

" 华为车 BU 的技术投资足量,水平足高,但由于内部掣肘,成为一个较尴尬的商业模式,现在也靠大幅降低车价获取暂时的销量业绩,导致‘遥遥领先’技术投入回本更是遥遥无期,大家都看怎么解套,把技术的势能释放成市场的动能。"11 月 27 日,资深汽车媒体人钟师对 21 世纪经济报道记者表示。

在他看来,车 BU 核心业务自华为剥离,并成为一个开发的平台,是不得已的回绕操作,并不是初始设计成利润最大化的最佳方案。

2019 年 4 月上海车展上,华为首次以 Tier 1 的定位亮相。一个月后,华为创始人任正非签发华为组织变动文件,正式宣布华为智能汽车解决方案 BU(车 BU)成立,刚成立的车 BU 和运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 同为一级部门,汽车业务的重要性可见一斑。

彼时,华为车 BU 规划了两条路线,一是作为零部件供应商,以传统 Tier 1、Tier2 的身份向整车企业售卖零部件和技术方案;二是 Huawei Inside ( HI ) 模式,将华为的全栈智能汽车解决方案运用到产品上面,并授权在车身上使用 HI 的 Logo,目前华为参与的北汽极狐、长安阿维塔均搭载全套的华为智能驾驶解决方案。

2020 年底,汽车 BU 和消费者 BG 进行整合。华为将智能汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ICT 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会,任命余承东为智能终端与智能汽车部件 IRB 主任,并开始在前述两种模式之外筹划第三种模式——智选车。

2021 年 5 月,余承东新任车 BU CEO,直接管理华为智能汽车业务,并开启了智选合作模式,华为在产品定义、造型设计、营销、渠道等各个环节参与更多,代表作是华为和赛力斯共同打造的 AITO 问界品牌,已推出问界 M5、问界 M7,并将于今年 12 月推出问界 M9。此外,目前与奇瑞合作的智界首款车型智界 S7 将于 11 月 28 日上市,与江淮、北汽的合作也已敲定。

" 过去我们的想法是想成为零部件、Tier1 的供应商,成为汽车领域类似于另外一个博世或大陆这样的供应商。但在今天这个时代,好像这个条件不太成立,因为华为做的不是像博世和大陆那种刹车、转向等自动的标准化部件,而是软件、算法、云、芯片等软的部分,是智能化增量的部分。"

在余承东看来,这些增量产品很难像标准化的部件一样大规模地去卖,它需要跟车厂深度卷入,不断地做 OTA 版本迭代,不论是智能驾驶还是智能座舱,很多体验都需要不断升级,所以 HI 解决方案模式诞生。

但很快华为又发现," 只提供技术,但如果外观、内饰、产品定义不是很有竞争力的话,可能也是卖不掉的,还需要最终商业化的产品来取得商业成功。因此我们增加了智选模式,把华为 To C 转型的能力赋能给车厂。"

智选车模式成为三种模式中华为与车企绑定最深,也是其在汽车业务上落地相对迅速成熟的模式。基于华为产品研发和渠道的加持,智选车比 HI 模式卖得更好。

目前走 2B 路线的 HI 模式业务发展并不顺畅。余承东透露:"HI 模式仅剩长安阿维塔,广汽放弃不做了,北汽(极狐)的产品定义和竞争力存在一些问题。"

有熟悉北汽的人士对 21 世纪经济报道记者表示,极狐的 HI 模式之所以进展得不顺利,有很大原因在于华为在合作过程中过于强势,双方的合作进展慢于预期,产品上市时间也因此拖延。

于华为而言,HI 模式和智选模式两种路线之争,实质上是 2B 和 2C 之争。

前者投入力度巨大、不收开发费和样件费、按照订单规模和车企分成,由于整车定义和销售主导权均在车企手中,若车卖不出去无法成为爆款,华为这一商业模式便无法形成商业闭环;后者利用华为品牌赋能并在短期内快速产生利润,但智选车会被认为是华为车,存在的质量问题一定程度上也在透支华为的品牌力,对其核心竞争力究竟提升几何犹未可知。

有报道称,HI 模式和智选模式在华为内部为赛马竞争,当资源有限时,要将有限的资源投入在产出效益更高的模式中。

需要注意的是,今年 8 月便有消息传出,华为酝酿收缩车 BU 非核心业务,开始战略性收缩部分不具备竞争优势的业务,将资源倾向智能座舱、中低阶辅助驾驶等更具有盈利前景的业务。对此,车 BU 当时回应称,在不同发展阶段,华为业务策略会随着市场和技术的变化趋势,动态调整。

值得一提的是,余承东一手创办的智选车模式(近期已更名为鸿蒙智行,余承东称 " 智选车模式大家听不懂,所以新的生态汽车的名字叫做鸿蒙智行 "),并不在此次分拆剥离之列。

与 HI 模式的逐渐式微相比,得益于近期问界新 M7 的火爆,华为智选车模式再次引发关注。自今年 9 月问界新 M7 上市以来,问界一改今年以来的销量低迷,上市两个月大定突破十万辆,还未上市的问界 M9 盲订量已经超 2.5 万辆;开启预售的智界 S7 预定量两天内破万辆。

事实上,智选车卖得好,车 BU 也会卖出更多零部件。华为也可以赚到两笔钱,一笔是车 BU 能拿到阶段性开发费用和零部件费用,一笔是终端 BG 智选车业务部通过卖车与经销商分利润。

车 BU 迟迟不赚钱,或许是促使华为下定决心拆分的原因之一。

" 汽车是华为现在唯一亏损的业务。" 余承东在一次论坛上表示,华为车 BU 每年的投入都达到十几亿美元,直接投入 7000 人,间接投入超过 1 万人," 绝对是烧钱的生意,绝对是很难干的生意。"

2023 年上半年车 BU 贡献收入 10 亿元,为去年全年收入(20.77 亿元)的一半,若以车 BU 成立以来累计投入 30 亿美元(约合人民币 206 亿元)计算,该业务仍处于亏损状态。作为参考,华为近期仅对改款 M7 投入了 5 亿元。

今年 9 月,车 BU 再度迎来人事调整,华为光产品线总裁靳玉志接任车 BU CEO 一职,余承东担任车 BU 董事长。" 这次调整会加大对智能汽车相关领域的业务投入,进一步帮助车 BU 实现商业成功。" 华为内部人士告诉 21 世纪经济报道记者。

" 目前智选这一块华为没有亏,也没有利润,我们帮车厂实现了销量过 100 万辆,车 BU 就能盈利。汽车各个部件的智能化升级,将是未来汽车品牌竞争的核心。未来 2-3 年内,将是智能网联汽车窗口期,而华为必须抓住最后的时间窗口。" 余承东称车 BU 要在 2025 年实现盈利。

这也意味着,华为汽车业务不能再单纯以亏损换规模,必须提振销量,在增长和赚钱之间寻找平衡。据悉,今年车 BU 已开始背负明确的营收指标。

" 华为智能汽车解决方案始终是国内行业中的一面大旗,它与众不同的商业模式始终被行业所关注,这次的‘打包’模式受到全行业的高度关注。从华为宣告的‘打包’要点上看,华为仍是秉承任正非所确定的华为不直接造车原则,但要给连续多年持续投入巨资所形成的华为智能汽车解决方案一个商业名份与资本出口。" 钟师对 21 世纪经济报道记者表示。

在他看来,由于华为智能汽车解决方案的优渥性、华为独特的企业文化和对行业话语权的强势追求,导致至今各大车企集团在选择智能化技术的线路和合作对象时,对华为心存忌惮,涉及到所谓的 " 灵魂 " 争夺。

但另一方面,若无更多的车企选用华为智能汽车解决方案,华为就很难在若干年内回收项目的巨额投资。而且任何技术解决方案都会随着时间延后技术先进性边际效应递减,随时可能有别家更先进的技术方案创新出来。

因此,轮到华为站到一个商业选择边缘,决定如何重新切割价值链的比例、合作方式和拢到更多的车企合作配套。这次新公司的建立就是去寻找这些答案。

不过,随着新的平台公司的出现,华为汽车业务的商业模型并没有出现实质性的变化。

新公司的利润来源将主要是华为智选车业务的合作商。但是,由于华为并不全资管理新公司,将减少未来持续性的研发投入压力。同时,车企资金的加入,也会强捆绑华为与合作公司的业务合作密切度。

" 资本层面的合作有利于建立软硬合体的可持续发展的伙伴关系,也符合商业逻辑,所谓‘智选模式’完全违背了商业伦理。" 江淮汽车原董事长左延安对 21 世纪经济报道记者表示。

如果说,华为进入汽车圈的主要目的是要以供应商的身份成为 " 智能汽车行业的博世 ",智选模式其实暗含了华为在汽车行业更大的野心。

华为虽然不造车,但是在智选车模式之下华为深度参与合作车企的研发、设计、生产、销售全产业链条,主导着相关车型的产品及企业定位,从中获取汽车产业链条中的高附加值的利润,而车企主要负责生产,能够从华为合作过程中拿到的利润相当有限。

毫无疑问的是,新平台公司的组建,将对华为智选车业务的发展方向带来新的变化。

同时,随着鸿蒙智行业务的铺开,合作车型逐渐增多,如何协调好合作车型并全面发展,如何统筹建设渠道、门面等,也是华为需要重点思考的问题。

开放的长安,不要灵魂?

" 上汽很难接受由单一一家供应商为我们提供整体的解决方案。这样它就会成为灵魂,而上汽就成了躯体。对于这样的结果,上汽是不能接受的,我们的灵魂一定要掌握在自己手中。"

2021 年上汽集团董事长陈虹在股东大会上的 " 灵魂论 " 在汽车行业一石激起千层浪。自此,众多主机厂在与华为的合作过程中,也不断面临着是否 " 要把灵魂掌握在自己手中 " 的 " 灵魂拷问 "。

一方面,广汽埃安宣布 AH8 项目由与华为联合开发变更为自主开发,合作模式由 Huawei Inside 模式 " 降级 " 成为零部件供应商模式。

" 不要认为跟华为合作了就能够高端化,华为没法给予品牌全部。自动驾驶方面可以跟华为合作,但不能依赖华为,还是要靠自己。" 广汽方面相关人士曾表示。

拒绝将自动驾驶交给第三方的背后,实则是智能汽车时代传统车企转型的集体焦虑。有业内人士认为,与华为合作的风险在于,目前合作情况下数据是共享的,而数据其实是未来智能汽车的核心。从体量上来看,华为可能会掌握众多数据,而一家车企可能只会掌握自己的数据。

另一方面,与掌握 " 灵魂 " 的广汽不同,赛力斯、江淮、奇瑞、北汽、长安又积极拥抱华为,主动加深与华为的合作模式,长安汽车就是其中最典型的代表。

作为最早的合作成果,由华为、宁德时代和长安汽车三方共同打造的高端智能电动汽车品牌,搭载 HI 华为全栈智能汽车解决方案一直是长安阿维塔对外所亮的 " 王牌 "。从智能驾驶芯片到智能驾驶系统,从智能座舱芯片到鸿蒙座舱,通过不断突显 " 含华量 ",阿维塔也在为消费者营造着 " 买阿维塔就是买华为 " 的认知。

而最新上市的阿维塔 12,不仅配备了华为的电机、电控,并使用了最新华为 ADS2.0 和鸿蒙 4.0,技术上的 " 含华量 " 早已与问界车型不相上下。

不仅仅是阿维塔,今年以来,长安汽车与华为的合作也在进一步加深。

在签署《投资合作备忘录》之前,长安汽车在 8 月与华为签署全面持续深化战略合作框架协议,将在数字化转型(咨询服务、研发数字化等)、算力中心、云业务、工业软件、软件工具链、海外业务、光储充领域等方面合作,共同完善合作推进机制。同时按照协议,阿维塔科技致力于打造国际化高端 SEV 品牌,凝聚三方公司分别在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态领域为阿维塔科技赋能。深蓝也将在汽车智能化领域与华为开展合作。

而随着最新协议的签署,长安方面表示,未来阿维塔、深蓝汽车、长安启源都将有新公司的深度赋能。

" 跟华为的合作我只用一句话,就是一切皆有可能。自动驾驶也好,座舱也好,在技术路线上会有很多深入探讨,具体的商业模式我觉得一切皆有可能。" 深蓝汽车董事长王孝飞在接受 21 世纪经济报道记者采访时曾表示。

需要指出的是,随着长安与华为合作不断加深,如何保留 " 灵魂 " 而又最大限度利用华为的先进技术实现竞争力,也是必须要思考的问题。

一方面,作为三大汽车央企之一,长安汽车本身拥有雄厚的造车实力以及百万级的市场规模,赛力斯与华为的合作模式并不适用;另一方面,中国汽车产业加速向智能化转型,面对智能化领域的巨额投入,拥抱华为也不失为一种选择。

在此次合作中,与其说长安是被动地放弃 " 灵魂 ",不如说长安更想在未来智能电动汽车发展的浪潮中占据主动权。

当前,长安汽车正处于向智能电动化转型的关键阶段。2023 年,长安汽车以高于行业增幅的标准确立了年度目标:产销 253 万辆,同比增长 7.8%。其中,新能源汽车实现 40 万辆销售目标,内部目标是突破 50 万辆。

" 基于对趋势的判断,我们将坚定推进‘新汽车 新生态’战略,到 2030 年累计投入 2000 亿元,新增 1 万余人的科技创新团队,实现集团销售 500 万辆,其中长安品牌 400 万辆,新能源销售占比 60% 以上,海外销售占比 30%,成为‘数智新汽车’时代的引领者。" 今年 9 月,长安汽车董事长朱华荣表示,长安汽车坚持每年研发投入占比不低于销售收入 5% 的红线原则,预计今年研发投入将达到 160 亿元,占销售收入 6.5%。

今年前三季度,长安汽车实现营业收入 1082.06 亿元,研发投入 45.43 亿元。而前三季度,长安汽车扣非后净利润仅为 36.12 亿元,同比下滑 5.91%。

而面向未来汽车智能化领域的巨额投入,选择一家成熟的系统方案供应商并进行深度合作,对长安而言,无疑是当下最好的选择。

" 长安汽车近年来接连推出了几大智电汽车新品牌,要想在竞争激烈的市场上把这几个品牌做成必然费时费力,挑战很大,风险相伴。如果长安汽车再分出很大的投资去搞全链的智能解决方案,等到成果出来就太晚了,来不及惠及需要智能化‘养分’的几大新品牌。把几大新品牌的全线车型尽早嫁接上华为智能汽车解决方案是一种务实救急的策略,如果非要纠结‘灵魂’优先还是生存优先,显然生存发展压倒一切,皮之不存,毛将焉附!" 钟师告诉记者。

长安汽车方面表示,本次合作将加速构建面向智能化时代的完整、自主、领先的全栈智能化整车能力,实现公司全面稳健地向智能低碳出行科技公司转型。

尽管华为承诺新公司是股权多元化的公司并将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权,但率先与华为签署《投资合作备忘录》的长安汽车至少在与华为全新的合作模式中占据主动权。

不过,对于未来华为是否会改变阿维塔与华为的 HI 模式合作并再进一步升级为鸿蒙智行模式,华为车 BU 方面人士称 " 更多的合作细节后续还会继续探讨 "。

" 华为车 BU 与多家车厂战略合作,再次升级为稳定的股权合作,有利于未来真正的可持续发展;之前(长安与华为)有良好的战略合作与互信,就当前(汽车行业)‘马拉松大赛’形势来说,本次合作可能是不谋而合、水到渠成,我个人看好长安的战略选择。" 华登国际 VC 合伙人金伟华表示。

值得注意的是,尽管长安汽车与华为目前仅签署《投资合作备忘录》,新公司具体业务范围及装载方案需要在最终交易文件中进行确定,长安汽车具体的股权比例、出资金额及期限也还在探讨中,最终交易文件也要在 6 个月内签署。

赛力斯何去何从?

华为与长安成立合资公司的消息一出,华为智选车模式(近期已更名为鸿蒙智行)何去何从的问题显而易见。

21 世纪经济报道记者从华为方面的知情人士处获悉,鸿蒙智行业务,此次未被剥离到拟成立的新公司中,仍将留在华为。

作为最早加入华为智选车模式的车企,赛力斯在 11 月 26 日深夜发布《情况说明》,称目前赛力斯已收到关于共同投资目标公司、共同参与打造电动化及智能化开放平台的邀请,公司正积极论证参与投资与合作的相关事宜。

华为方面的知情人士也向 21 世纪经济报道记者确认了这一消息,并表示 " 鸿蒙智行下的问界及智界是华为百分百深度参与的车型 "。

此外,赛力斯特别强调,赛力斯目前是华为车 BU 合作最深、范围最广、装车量最大的整车合作伙伴。" 根据双方签订的长期战略合作协议相关规定,华为车 BU 本次战略调整,不影响双方长期的战略合作伙伴关系,不影响对赛力斯的零部件供货关系,不影响为 AITO 问界车主和潜在用户持续提供产品和服务。"

拉满的 " 求生欲 " 在向市场和投资者竭力宣告自身没有被华为放弃。

但是,耐人寻味的是,如其所言,作为 " 华为车 BU 合作最深、范围最广、装车量最大的整车合作伙伴 ",但种种迹象表明,华为与长安公布合作备忘录,赛力斯似乎事先并不知情。

" 现有的赛力斯与华为合作模式看来将会继续延续,几年下来的实践证明这对合作双方都有利。但赛力斯若不加入‘华为天团’,不利于赛力斯在未来市场中的进一步生存发展。" 钟师对 21 世纪经济报道记者表示。

" 智选模式下,受益最大的一定是与华为合作最早、积累最深、产品型号最丰富的赛力斯。" 余承东曾在接受采访时表示,华为智选模式会与其它厂商合作,是因为赛力斯一家的资源有限。问界生态联盟中还会加入少数几家厂商,但无论如何,这个模式最大的受益者还是赛力斯。

11 月 27 日,问界新 M7 累计大定量超过 10 万台,余承东在社交媒体上庆贺这一成绩时再次强调了鸿蒙智行和赛力斯的地位—— " 鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式,有最先进的华为智能汽车创新技术加持,智能体验最优。赛力斯是我们鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴 ,华为将继续与赛力斯一起,为消费者带来更多、更好的产品和服务,创造一个又一个十万辆!"

余承东此举 " 站台 " 和 " 定心丸 " 的意义不言自明,在鸿蒙智行的合作伙伴里赛力斯已率先应邀投资新公司,但随着华为朋友圈的不断扩大,失去 " 灵魂 " 的赛力斯是否还能拥有姓名?

年初特斯拉发起的价格战,到 M7 高开低走、M5 智驾版因定价偏高未能实现预期,赛力斯和华为经历了漫长的产品空窗期,今年前两个季度赛力斯的日子并不好过。直到 9 月 12 日,问界新 M7 凭借增配减价卖 " 爆 ",重新赢得市场。

赛力斯与华为的合作本质上仍是基于商业利益的往来,赛力斯需要华为的声量、技术和渠道赋能,华为也需要通过与赛力斯的跨界合作打造范本扩大合作范围。但目前而言,这一范本究竟是否成功,从财务表现上难言定论,华为加持下的赛力斯并非高枕无忧。

财报数据显示,2020 — 2022 年以及今年前三季度,赛力斯净亏损分别为 17.29 亿元、18.24 亿元、38.32 亿元和 22.94 亿元,累计净亏损 96.79 亿元。

以一个完整年度作为参考维度来比较,从 2020 年到 2022 年,赛力斯营收从 143 亿元涨至 341.05 亿元,涨幅达到 138%;但相比之下,销售费用从 2020 年的 7.29 亿元涨至 2022 年的 48.20 亿元,涨幅达到 562%。

其中 2022 年赛力斯营收 341.05 亿元,同比增长 104%。不过营收大增背后,净亏损也在扩大,2022 年净亏损为 38.32 亿元,同比增亏超 1 倍,远超前两年亏损之和。

21 世纪经济报道记者注意到,赛力斯同比增亏超一倍主要源于销售费用这一财务指标的大幅增加。财报显示,2022 年赛力斯销售费用高达 48.2 亿元,上年同期这一数字为 12.8 亿元,绝对数值增长超过 35 亿元,同比增加 276.55%。而其研发费用仅同比增长 38.57% 至 13.14 亿元。

有接近华为和赛力斯的知情人士表示,双方的合作看起来互利共赢,但背后的博弈和争论一直存在。

21 世纪经济报道记者此前了解到,和华为合作的过程中,赛力斯对车辆研发、生产的数据开放度很高,一度连赛力斯工人的作息时间也采用了华为的制度。

" 华为是一个很强势的合作伙伴,其他车企在合作中不一定能接受,华为和赛力斯的合作模式、财务模式不一定能复制到其他企业,华为肯定希望像赛力斯这样又听话又能干活又舍得花钱的企业越来越多。" 前述知情人士告诉 21 世纪经济报道记者。

公开资料显示,智选模式下华为与赛力斯等整车厂的分成比例约 1:9,在华为的 10% 分成中,8% 是华为渠道的经销费用(涉及门店建设、场地投入、人员培训、售前售后服务等),2% 是技术授权费用。若以 30 万元的均价计算,两个多月的 10 万个订单中,华为要分走 30 亿元。这在华为整个营收中连 1% 都占不到,2022 年华为营收 6423 亿元,今年上半年华为营收 3109 亿元。

此外,随着华为鸿蒙智行 " 朋友圈 " 的扩大,智选模式的 " 嫡长子 " 赛力斯不再具备唯一性。目前华为与奇瑞合作的智界首款车型智界 S7 已开启预售,两天时间大定突破 1 万辆,并将于 11 月 28 日上市。

余承东在广州车展上透露,合作伙伴继问界、智界之后,还会有两个 " 界 ",分别来自北汽和江淮。至此,华为将 " 集齐 " 赛力斯、奇瑞、长安、北汽和江淮五家车企。

赛力斯也开始布局后路——赛力斯发布全新新能源汽车品牌——蓝电,并上市首款产品蓝电 E5,新车定位电混中型 SUV,起售价 13.99 万元,更加聚焦于中低端市场,建立独立销售网络,近日更是推出超 4 万元的降价优惠。据悉该车搭载比亚迪弗迪动力混动系统,以及华为 Hi car 车机系统。

不过蓝电 E5 在设计上并未采用当前主流的隐藏式门把手和多屏联动,百公里 7 秒加速性能目前也不占优势。尽管搭载了比亚迪和华为的技术,但这些技术未来也会搭载在其他品牌车型上,蓝电 E5 能否在新能源汽车赛道上占据优势依旧未知。截至目前,蓝电品牌和蓝电 E5 并未打出声量,存在感并不强烈。

对赛力斯而言,若不入股华为和长安的新公司,不利于赛力斯在未来市场中的进一步生存发展。不过,眼下手头并不宽裕的赛力斯,能否有充足的资金取得新公司的一席之地,目前还不得而知。

虽然目前华为的其他合作伙伴北汽、奇瑞、江淮都还在观望,但是几个合作伙伴在新公司能够分别持有多少股权,很大程度上决定其在华为的 " 造车天团 " 中的分量和资源的贡献度。

对这些试图通过依靠华为活下去的车企而言,彼此间的博弈将持续上演。华为,则会根据自己的利益进行取舍。

在商业的世界里,没有永远的朋友,只有永恒的利益。

本期编辑 江佩佩 实习生 谭雅涵

-

- 这一次,荧光棒为闪耀的“民星”尽情挥舞

-

2023-11-27 06:07:26

-

- 全楼验 DNA 找烟头主人!高空抛物绝非法外之地

-

2023-11-27 06:05:10

-

- 多个国际顶级赛事,将在杭州上演!全球高手云集

-

2023-11-27 06:02:54

-

- 最高 40.2 度,整个班三分之二请假!这波有点凶

-

2023-11-27 06:00:38

-

- 奥运冠军发声:“非常可怕!”

-

2023-11-27 05:58:22

-

- 陈西滢日记书信捐赠复旦大学图书馆

-

2023-11-27 05:56:07

-

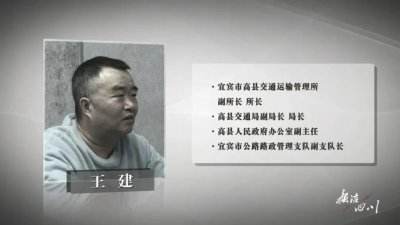

- 四川一国企董事长任职 6 年多受贿超千万,组织观看警示片后转头就收下 30 万

-

2023-11-27 05:53:50

-

- 热搜第一!知名演员又“翻车”

-

2023-11-27 05:51:35

-

- 韩知名足球国脚不雅视频疯传,牵出已婚女星!调查竟是嫂子策划,被曝与他不伦

-

2023-11-27 05:49:19

-

- 中国代工厂现状:零售 100 的内裤,工厂只赚几块钱

-

2023-11-27 05:47:03

-

- 新疆“昆玉市”概况

-

2023-11-26 16:16:19

-

- 中介、人才市场、直招,哪个进厂更靠谱?

-

2023-11-26 16:14:03

-

- 惊险!2岁娃吃花生米险丧命,市一院全力抢救终脱险

-

2023-11-26 16:11:48

-

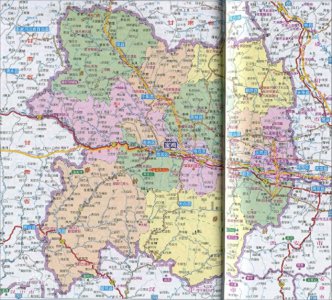

- 这有一张简阳市的最新“高清”卫星地图

-

2023-11-26 16:09:32

-

- 王成兵已任赣州市委组织部部长︱江西还有两名厅级干部履新

-

2023-11-26 16:07:16

-

- 石家庄新一届市委常委简历

-

2023-11-26 16:05:00

-

- 求荐一款250cc摩托车,主要用于市区通勤,目前考虑休旅车和街车

-

2023-11-26 16:02:44

-

- 陕西省宝鸡市,古称陈仓,唐朝因石鸡啼鸣之祥兆而改称宝鸡

-

2023-11-26 16:00:29

-

- 山西一县长被控敛财1134万,给市委书记送了331万 文摘

-

2023-11-26 15:58:13

-

- 陕西省延安市,古称肤施,中国革命圣地,国家历史文化名城

-

2023-11-26 15:55:57

以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全 中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)

中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)