中央经济工作会议释放 10 大政策信号

中央经济工作会议释放 10 大政策信号

作 者丨杨志锦

编 辑丨包芳鸣

中央经济工作会议于 12 月 11 日至 12 日在北京举行。据 21 世纪经济报道记者梳理,此次会议主要有以下关注点:

1. 经济运行面临新困难,但长期向好的基本趋势没有改变

2021 年底的中央经济工作会议提出,必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。去年底的中央经济工作会议续称 " 三重压力 " 仍然较大。今年疫情防控转段后,供给冲击问题淡出,但需求收缩、预期转弱的问题仍在。

需求收缩方面,消费投资增速较低。预期转弱方面,10 月、11 月制造业 PMI 连续两月低于荣枯线,居民预防性储蓄仍在增加,企业中长期投资意愿不足。由于需求收缩尤其投资需求收缩,钢铁等传统行业产能出现过剩甚至光伏等新兴产业也出现产能过剩。

会议指出,进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战,主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但会议也指出,综合起来看,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,要增强信心和底气。

2. 关注经济工作新的方法论:以进促稳、先立后破

会议要求,明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。

在政策语义下,稳和进是辩证关系。" 稳中求进 " 作为工作总基调,是一直延续的政策表述。其余的表述中," 稳字当头 "、" 以稳求进 " 侧重稳;" 以进促稳 "、" 以进固稳 " 则侧重进。" 以进促稳 " 显示了更积极的基调,市场机构认为明年经济增速可能设在 5% 左右。国家发展改革委国民经济综合司负责人近日表示,在 " 稳 " 的基础上推动 " 进 ",通过经济结构、发展质量、重大改革上的 " 进 " 来实现 " 稳 "。

" 先立后破 " 已成为了一个高频词,早前主要指 " 双碳 " 工作方法论。2021 年 7 月中央政治局会议指出,要统筹有序做好碳达峰碳中和工作,尽快出台 2030 年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式 " 减碳 ",先立后破,坚决遏制 " 两高 " 项目盲目发展。

究其原因,2020 年底中央经济工作会议提出 " 双碳 " 目标后,有的地方搞 " 碳冲锋 ",有的搞 " 一刀切 "、运动式 " 减碳 ",甚至出现 " 拉闸限电 " 现象,影响了工业生产和经济运行,因此 " 先立后破 " 指向长远目标要久久为功,而非短期过度用力,与此同时完善制度,在发展中解决问题。

2021 年底中央经济工作会议表示,在应对风险挑战的实践中,我们进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。其中之一为 " 必须坚持稳中求进,调整政策和推动改革要把握好时度效,坚持先立后破、稳扎稳打。必须加强统筹协调,坚持系统观念 "。

从 2021 年中央经济工作会议开始," 先立后破 " 升级为对全局工作指导的方法论,各部门都结合自身工作来谈 " 先立后破 "。其政策指向为,要在发展中解决问题,要在稳住总量、确保增量的前提下,再推进结构改革和存量调整。

3. 宏观政策进一步加码发力,但以不搞强刺激为前提

此次会议提出,要强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强政策工具创新和协调配合。

" 跨周期调节 " 和 " 逆周期调节 " 相对应,但二者存在区别。逆周期调节,指在经济下行时宏观经济政策宽松,经济上行时宏观经济政策收紧,以避免经济波动太大,但往往会带来一些副作用,比如宽松期积累泡沫化风险、收紧期风险被刺破。而跨周期调节,意味着放松时不过松,收时不过紧,把政策评估期从短期扩展为中长期。

一般来说,当提出逆周期时,财政货币政策发力就会加大,比如今年 7 月政治局会议提出逆周期后,央行 8 月降息、9 月降准,专项债发行进度也在加快;但当提出跨周期后,宏观政策力度并不是很大,比如 2020 年 7 月提出跨周期后,下半年都没有降准降息的操作。

此次会议提出要 " 强化宏观政策逆周期和跨周期调节 ",意味着财政货币政策要进一步加码发力,但仍然会以不搞强刺激为前提。

近年来财政货币政策在跨周期上均有一些探索。2021 年专项债发行后置,其中四季度发行的专项债大部分结转 2022 年使用,今年四季度增发的万亿国债一半结转明年使用,两项操作均可避免次年政府债额度过度增加。货币政策方面,以自然利率为锚进行跨周期调节。

4. 财政政策适度加力,中央财政赤字有望扩大

此次会议提出,积极的财政政策要适度加力、提质增效。财政政策 " 加力 " 的提法此前在 2018 年、2022 年中央经济工作会议上都有提到,2018 年中央经济工作会议要求的财政政策加力主要体现在专项债额度大幅增加(2019 年专项债额度相比上年增长 8000 亿元至 2.15 万亿元)。

2022 年中央经济工作会议表示,积极的财政政策要加力提效。

一是在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具,适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模,适当扩大投向领域和用作资本金范围,持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付,向困难地区和欠发达地区倾斜,兜牢兜实基层 " 三保 " 底线。

回头来看,2023 年财政政策加力主要体现在赤字规模尤其中央财政赤字大幅增加,2023 年赤字规模相比上年增加 5100 亿至 3.88 万亿元(其中中央财政赤字 31600 亿元,增加 5100 亿元;地方财政赤字 7200 亿元,与上年持平;不考虑万亿国债增发)。考虑到当前地方债务率已突破警戒线,明年财政政策的 " 适度加力 " 或体现为赤字增加尤其是中央财政赤字增加。

今年四季度增发万亿国债后,全国财政赤字将由 38800 亿元增加到 48800 亿元,赤字率由 3% 提高到 3.8% 左右。在能够实现 5% 增长目标的年份突破 3% 赤字率信号影响深远。假如明年赤字率继续按照 3.8% 安排,财政赤字将达到 5.2 万亿元左右,相比今年增加 3000 多亿元。

至于提质增效,此次会议表示,要用好财政政策空间,提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构,强化国家重大战略任务财力保障。落实好结构性减税降费政策,重点支持科技创新和制造业发展。严格转移支付资金监管,严肃财经纪律。增强财政可持续性,兜牢基层 " 三保 " 底线。严控一般性支出。党政机关要习惯过紧日子。

5. 扩大专项债用作资本金范围

会议提出,合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。" 专项债用作资本金 " 源于 2019 年印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。该通知明确,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。

此后,监管部门将专项债券作为资本金的投向领域进一步拓宽至铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水等 10 个领域。去年专项债可用作项目资本金的投向领域增加新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施三项,专项债可作资本金领域由此扩大至 13 个。

监管部门明确,以省份为单位,专项债券资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例上限为 25%,具体根据项目实际确定。

据统计,今年专项债用作资本金比例在 7.4% 左右,较 2022 年的 6.6% 小幅提升。此前 2020 年、2021 年,该比例在 8% 左右。换言之,近年专项债用作资本金比例远低于上限,由此导致专项债的撬动作用不足。

记者采访相关人士了解到,其原因主要在于:一方面监管部门对专项债用作资本金的项目要求较高,一些地方尤其区县符合条件的项目并不多。另一方面,专项债用于项目资本金后,实操相对复杂。

记者了解到,明年专项债用作资本金领域将新增供气、供热两个领域至 15 个。供气供热项目区县一级也有储备,由此可增加专项债用作资本金的规模,更好发挥专项债撬动投资的作用。

6.M2 和社融锚出现重大变化

此次中央经济工作会议指出,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,和以往的定调 " 广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配 " 出现重大变化。究其原因,由于今年物价较低,名义经济增速低于实际 GDP 增速,导致社融增速和名义 GDP 增速偏离较大。Wind 数据显示,今年 9 月末 M2 和社融增速分别为 10.3%、9%,高于名义 GDP 增速 5.4、4.1 个百分点。

如果继续保持原有定调,则要求 M2 和社融增速要有所下降。但 " 社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配 " 要求下,社融和 M2 增速仍将保持相对较高水平,因为当前中国潜在增速在 5.5% 左右,近年价格预期目标在 3% 左右,那么社融和 M2 增速要在 8.5% 甚至略高。

这一新定调意味着货币政策要同时支持物价回升以及经济增速向潜在增速回归,尤其是支持物价回升,明年降准降息均有可能。央行货币政策委员会 2023 年第三季度例会表示,促进物价低位回升。物价稳定是中国央行货币政策操作的四大最终目标之一。实践中,低物价将为货币政策的宽松操作提供基础,同时货币政策宽松操作也会支持经济增长、提振物价。

会议还表示,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕,发挥好货币政策工具总量和结构双重功能,盘活存量、提升效能,引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。促进社会综合融资成本稳中有降。当前货币金融实现精准投放的手段不仅包括结构性货币政策工具,还包括存量贷款的盘活。

7. 把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,加强经济宣传和舆论引导

在社会主义市场经济条件下,宏观调控本质上是预期管理,要求宏观政策保持稳定和统一,也要求相关部门善于进行政策沟通,加强前瞻性引导,提高透明度。

此次会议表示,要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。加强经济宣传和舆论引导,唱响中国经济光明论。

8. 高风险省份专注化债,经济大省发力稳投资

10 月以来,特殊再融资债持续发行,截至目前已发行 1.37 万亿元,用于置换纳入隐性债务的拖欠款、非标及城投债。与此同时,金融化债已启动,地方可申请银行贷款置换非标及城投债。央行也多次表示,必要时,人民银行还将对债务负担相对较重地区提供应急流动性贷款支持。

通过上述举措,地方债务风险明显缓释。但特殊再融资债券向高风险省份倾斜,一定程度上增加了高风险省份的法定债务风险。

此次会议表示,统筹好地方债务风险化解和稳定发展,经济大省要真正挑起大梁,为稳定全国经济作出更大贡献。这是因为高风险省份需要专注化解债务风险,地方债额度将会压降,同时政府投资项目也会减少,一定程度上会影响经济增长。而经济大省财政债务风险较低,可适度增加项目和地方债额度,抵补前述 " 缺口 ",支撑全国经济平稳增长。

9. 加快构建房地产发展新模式

会议表示,积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、" 平急两用 " 公共基础设施建设、城中村改造等 " 三大工程 "。完善相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。

住建部部长倪虹 11 月接受新华社采访时表示,房地产市场已经从主要解决 " 有没有 " 转向主要解决 " 好不好 " 的阶段,过去追求速度和数量的发展模式,已不适应高质量发展的新要求,亟须构建新的发展模式。

具体而言,在理念上,要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,以满足刚性和改善性住房需求为重点,努力让人民群众住上好房子。在体制机制上,要建立 " 人、房、地、钱 " 要素联动的新机制,从要素资源科学配置入手,以人定房,以房定地,以房定钱,防止市场大起大落。

10. 关注明年 9 项重要工作

去年底召开的中央经济工作会议从改善社会心理预期、提振发展信心入手部署了五项重要工作:一是着力扩大国内需求,二是加快建设现代化产业体系,三是切实落实 " 两个毫不动摇 ",四是更大力度吸引和利用外资,五是有效防范化解重大经济金融风险。

此次中央经济工作会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作:一是以科技创新引领现代化产业体系建设,二是着力扩大国内需求,三是深化重点领域改革,四是扩大高水平对外开放,五是持续有效防范化解重点领域风险,六是坚持不懈抓好 " 三农 " 工作,七是推动城乡融合、区域协调发展,八是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,九是切实保障和改善民生。

相比去年而言,现代化产业体系建设放在了第一位。

此次中央经济工作会议指出,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。

更多相关解读,请点击↓↓

SFC

本期编辑 黎雨桐 实习生陶陶

21 君荐读

-

- 如果我们视而不见,完全撤离,就会有落后的危险!

-

2023-12-13 23:48:48

-

- 远程工作一年后,大公司开始反悔

-

2023-12-13 23:46:32

-

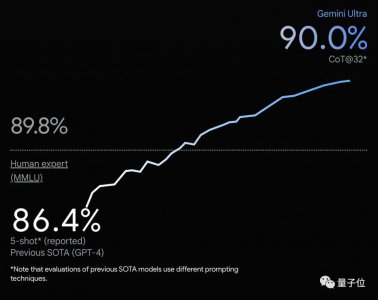

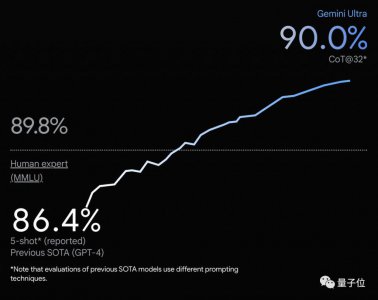

- 谷歌 Gemini 刚发就惹质疑:测试标准有失偏颇,效果视频疑似剪辑

-

2023-12-13 23:44:16

-

- 复盘 2023,北美独角兽群体之死

-

2023-12-13 23:41:59

-

- 如何重塑人才和绩效管理?

-

2023-12-13 23:39:43

-

- 揭秘:华为在中国车界的攒局能力从何而来

-

2023-12-13 23:37:27

-

- 张谨:没人看好的小镇街区生意,如何创造了月入 1200 万的运营奇迹?

-

2023-12-13 23:35:11

-

- 远程工作一年后,大公司开始反悔

-

2023-12-12 23:53:08

-

- 袁海:为什么现在做个人 IP 还不晚?

-

2023-12-12 23:50:53

-

- 瑞幸近 15000 家门店背后竟是咖啡师烂手之痛,算工伤吗?

-

2023-12-12 23:48:36

-

- 谷歌 Gemini 刚发就惹质疑:测试标准有失偏颇,效果视频疑似剪辑

-

2023-12-12 23:46:20

-

- 撑起近 15000 家瑞幸的背后:咖啡师的“烂手”之痛

-

2023-12-12 23:44:04

-

- 入局国际象棋,火花思维如何下好这盘棋?

-

2023-12-12 23:41:48

-

- 美国商务部长示警黄仁勋“芯片不准卖中国”,英伟达“中国特供”生意将如何延

-

2023-12-12 23:39:32

-

- 腾讯 VS 字节:两代互联网霸主六年的攻守较量

-

2023-12-12 23:37:16

-

- 救命,宜家要让我们吃虫虫了

-

2023-12-12 23:35:00

-

- 神仙来了虎扑,也得先排个名

-

2023-12-12 23:32:44

-

- 世界前20位富,来看看马云、李嘉诚、王健林排第几

-

2023-12-12 03:33:44

-

- 虹吸效应是什么意思 大城市的虹吸效应,正在消灭着越来越多的三四线城市的年轻

-

2023-12-12 03:31:29

-

- 三亚·亚特兰蒂斯酒店水世界high玩攻略-看这一篇就够了

-

2023-12-12 03:29:13

以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全 中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)

中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)