被AI夺走工作的人,决定反抗AI

被AI夺走工作的人,决定反抗AI

一群最容易被 AI 取代的人,打一场胜率渺茫的仗。

文|林炜鑫

编|苏建勋

文章来源 | 智能涌现 ( ID:AIEmergence )

AI= 癌?

在大部分人因为 AI 进步欢欣鼓舞的时候,有一群人决定反抗 AI。

过去一年,生成式 AI 让人类在绘画上节节败退。入行五年的游戏原画师石露说,今年的变化要超过以往任何一年。许多游戏开发公司都在使用 AI,缩减美术团队。AI 狂飙的几个月内,原画师的稿费从 2 万 / 张降到 4 千 / 张。

一些中低级的原画师给 AI 打工已经成为既定事实——大多时候,甲方一天生成 100 多张 AI 角色图,而石露和同事则负责给 AI 修图。

" 前两周我还能给角色改脸或者改表情," 石露说," 这周的任务是画鼻毛和黑头。" 多年前当实习生时,她已经可以画游戏角色形象,现在 " 日子一天不如一天 "。她认为导致画师处境艰难的元凶便是 AI。

" 那是癌。" 她说。在互联网上,反对者还给支持 AI 的人取了外号 " 癌哥 "。

△抵制 AI 绘画的 Logo(图源网络)

人与 AI 的矛盾正在激化。许多画手担心被 AI 侵权。他们相信,文生图的原理就是 " 碎尸拼接 " ——开发者投喂了大量人类创作的画作给 AI 模型,模型将其打碎,再拼接,最后生成新的图。(尽管一些技术人员站出来辟谣,但无济于事。)

反对者形容 AI 作图没有灵魂,是尸体,喜欢 AI 作图就是 " 恋尸癖 "。" 拼接论 " 是他们的武器,以普通人的直觉来看,AI 生图的过程已经涉及侵权。

推广 AI 的大公司们也陷入争议的漩涡。

2023 年 11 月 29 日,四位画师联合起诉小红书 AI 模型库侵权,理由是小红书的 AI 图像创作工具 Trik,疑似用了他们的作品去训练 AI 模型。

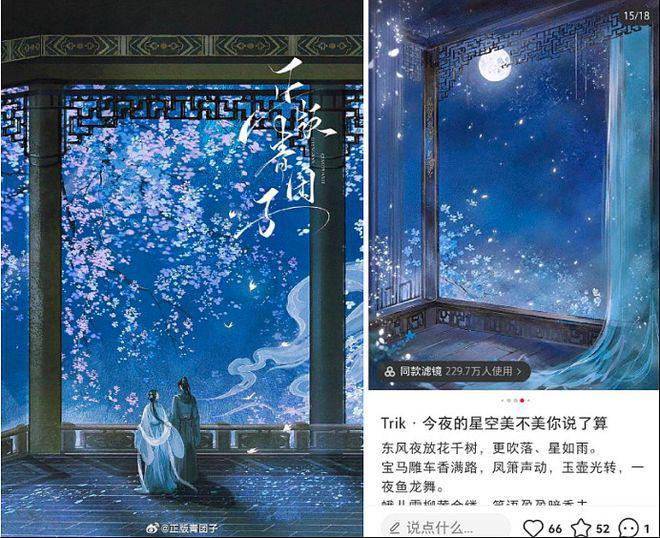

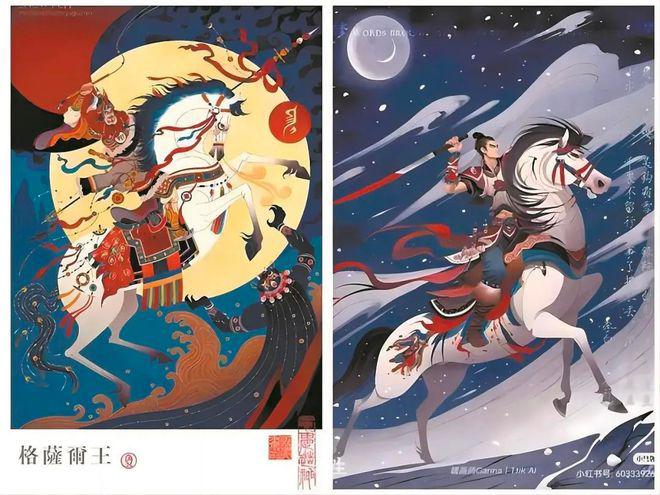

其中一位名叫 " 正版青团子 " 的画师,晒出两张插画,分别是她的作品和 Trik AI 生成的图。" 无论是配色元素还是画面风格都和我的图很像,感觉心血被剽窃了。" 她写道," 希望大家一起维权。"

△青团子作品(左)与 Trik AI 作品(右)对比(图源截图)

一位粉丝说,Trik AI 所谓的中国风图片," 就是对国内古风太太们的图大量投喂,好多(Trik)生成的古风场景都有熟悉的太太们的感觉 "。(" 太太 " 是圈内粉丝对厉害画手的昵称)

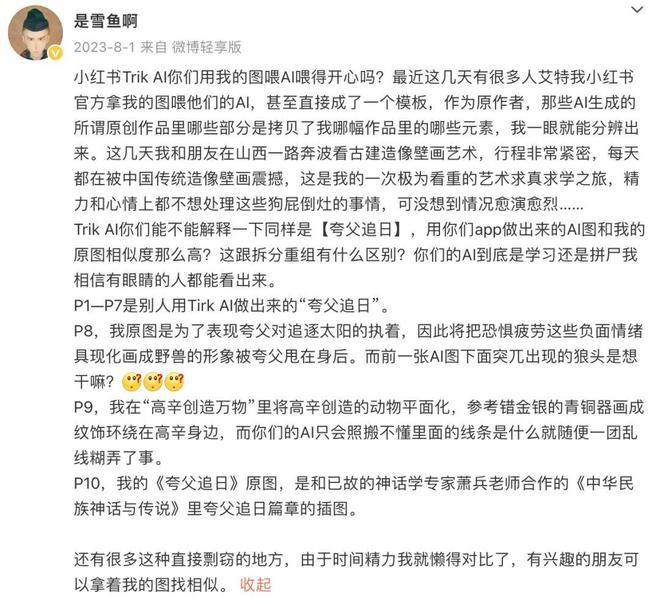

画师 " 是雪鱼啊 " 将 Trik AI 生成的图与自己的作品对比,认为两者相似度很高,甚至有类似的元素,他向小红书喊话," 你们用我的图喂 AI 喂得开心吗?"

△雪鱼作品(左)与 Trik AI 作品(右)对比(图源雪鱼微博)

他宣布在小红书上停更,理由是小红书未经允许,擅自将他的作品 " 喂 "AI,以及平台近乎霸王条约的用户协议,引起他的不安。

起诉小红书的案件已在北京互联网法院立案。据了解,这是国内第一起针对 AIGC 训练数据集侵权问题的案件。

小红书方面以案件进入司法程序为由,拒绝发表评论。青团子透露,立案之前,小红书的人曾找过来,希望协商。但他们已经约定不接受调解,坚持立案。青团子说,希望这案子能为 AI 绘图的版权纠纷提供参考案例。

网易旗下 LOFTER 是画师与粉丝常用的交流平台,插画师高悦经常在 LOFTER 分享自己的作品,积累了一定的粉丝。去年她注意到 LOFTER 正在内测一项 AI 功能 " 老福鸽画画机 ",用户只需使用关键词就能生成绘画作品。她忍不住怀疑平台会暗自将他们的作品变成 AI 的训练素材。

△新功能 " 老福鸽画画机 "(图源截图)

" 我对这个平台的信任度瞬间骤减,不寒而栗。" 高悦说。

眼看越来越多的用户表达不满,LOFTER 官方几天后删除了新功能的活动通告,并且声明训练数据来自开源,并未使用用户的作品数据。然而这项功能并没有第一时间下线,这也是无法让用户信服和放心的重要原因。

一番纠结之后,高悦选择响应部分创作者的号召,清空自己的账号,随后注销,以此表示抗争。在高悦看来,从平台撤退,是目前为数不多的自我保护的方式。

" 我不希望公开发布作品,去喂养那个可能会取代我的怪物。" 她说。

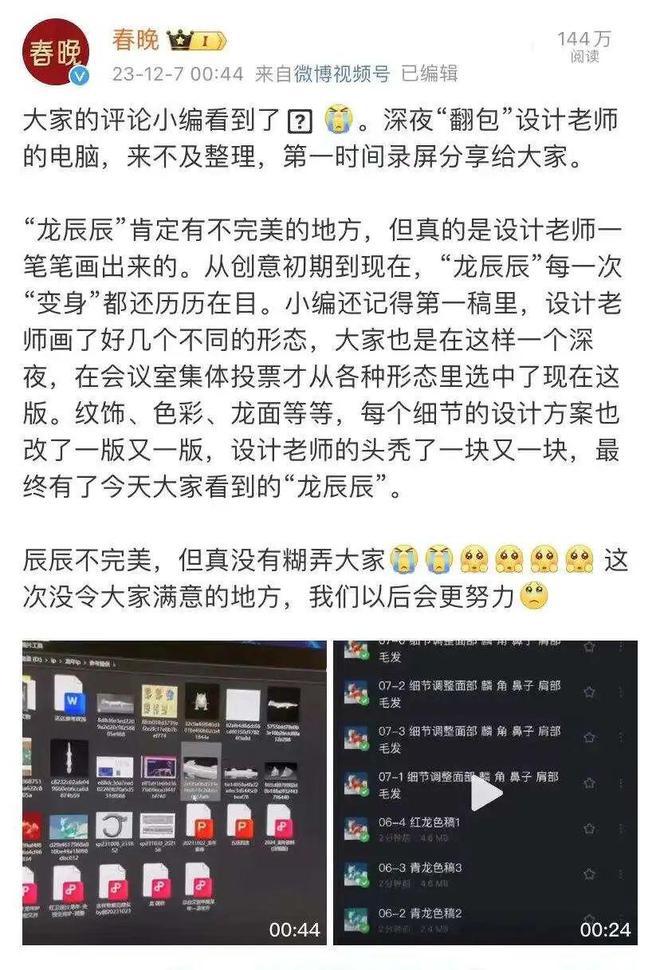

争议在设计师圈层越滚越大。上个月,龙年春晚吉祥物 " 龙辰辰 ",也被质疑是 AI 作图——每只龙爪的脚趾数量不一样;嘴巴勾到鼻子上;龙鳞时而单层时而双层。春晚官方深夜发微博回应," 设计老师的头都秃了一块 ",还晒出了吉祥物的设计过程。

△央视春晚的回应(图源微博截图)

插画师马群回忆,2022 年 AI 绘画火过一阵,当时 AI 的画经常翻车,比如将人画成狗或马,很容易识别。后来 AI 进步的速度超出想象,但仍然有迹可循,比如 AI 还不懂如何画手。

坏消息是,上述漏洞短时间内逐渐消失了。马群认为,鉴别 AI 越来越依靠人的主观感受," 没有灵性 ",或者 " 有一种非人质感 "。

马群也抵制 AI,因为 AI 让她失去了对绘画的热情。她不是科班出身,靠热情去自学绘画,大学毕业后,她成为一名全职画手。绘画的过程有时很折磨人,但看到成果的那一刻,她的喜悦盖过一切。

而现在,AI 抹掉了大多数绘画步骤,一切都在自动化,意味着马群花费几年习得的技巧与经验,在高效、强大的算法面前黯然失色。

" 创作变得廉价了。" 马群对 36 氪说。

到法院去

创作者将 AI 公司告上法庭,几乎了贯穿 2023 一整年。

在硅谷,新的技术风口并不罕见,此前的元宇宙、加密货币都曾备受瞩目,很快便不了了之。生成式 AI 之所以能在短时间内掀起声浪,是因为它看起来真的有用,足以颠覆旧世界,以至于让人感到巨大的威胁,比如手握版权的内容创作者。

率先向 AI 发难的是一位名叫卡拉 · 奥尔蒂斯的插画师。她也是 " 拼接论 " 的信徒,面对在绘画领域攻城略地的 Stability AI,她的脑海里只浮现出两个词:剥削、恶心。那段时间,一些工作机会被 AI 无情夺走,她陷入焦虑,继而决定反抗。

她向律师马修 · 巴特里克求助。2022 年冬天,巴特里克为一群程序员提供法律帮助,后者认为微软的 GitHub Copilot 涉嫌侵犯他们的版权。巴特里克指责 GitHub Copilot" 窃取了程序员的工作 ",积极地准备这场诉讼。2023 年 1 月,巴特里克代理了奥尔蒂斯起诉 Stability AI 的案子。

类似的诉讼屡见不鲜。图片公司 Gettty Images 分别在美国和英国起诉 Stability AI,指控其非法复制和处理了 1200 万张 Getty Imagas 的图片;以乔治 · 马丁、乔纳森 · 弗兰岑为首的小说家们向 OpenAI 发难,而一群非虚构作家则把矛头对准 OpenAI 和微软;环球音乐等一众音乐厂牌声称 Antropic 在训练过程中非法使用了他们的版权作品,并且在模型生成内容中非法分发了歌词。

2023 年 12 月 27 日,美国媒体正式起诉微软和 OpenAI,宣称报社数百万篇文章被用作 AI 的训练数据,而 AI 正作为新闻消息源与报社竞争。

一场围绕 AI 版权的全面战争已经打响,难题纷纷抛给了各国的法院。

在中国,一桩 AI 绘图侵权案,从立案到判决,持续了数月,是其他图片侵权案处理时长的数倍。

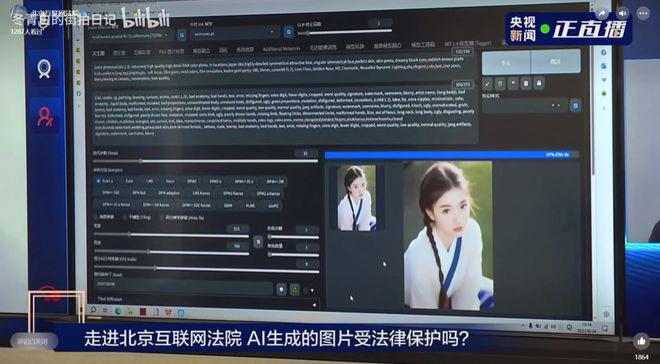

2023 年 2 月,原告李昀锴在百家号的文章发现自己用 AI 创作的图片被用作配图,但文章作者使用时未经许可,并且裁掉了李昀锴的署名水印。于是李昀锴以侵犯署名权和信息网络传播权为由,向北京互联网法院起诉该作者。

案件本身并不复杂,但是,由于被侵权的图片是 AI 模型 Stable Diffusion 生成,引起了大量关注,被网友称为 "AI 绘图第一案 "。

△被侵权的图片,是李昀锴用 AI 生成的(图源受访者提供)

李昀锴不是设计师,他是一名知识产权律师,入行将满 10 年,职业生涯大部分时间,他都在研究新技术与版权法之间的博弈。去年 9 月他开始研究 AI 绘画工具,并尝试用 Stable Diffusion 生成图片,研究之余还在小红书分享用 AI 生成的图片。

有天,李昀锴发现他用 AI 绘制的图片,出现在一篇百家号文章里。这是明显的侵权行为。出于职业兴趣,他想弄明白 AI 作图的版权归属,更重要的是,法院到底会怎么想?

挪用李昀锴图片的人、也是此案的被告,是位五六十岁的女性,自称身患重病,收到法院通知时一头雾水。在庭审上,她解释那张图片是通过网络搜索获得,具体来源已经无法提供。

她还说,AI 绘图是人类智慧的结晶,不能算是原告的作品。这也是该案争论的焦点,AI 生成的图片是否构成作品,以及李昀锴是否享有该图片的著作权。

对各国来说,这都是一个悬而未决的法律问题。去年八月,美国一家法院判决,机器创作的内容没有版权,原因是 " 人类作者身份是版权的基本要求 "。但这个结论很快受到质疑。有人指出,同样是使用机器,如果用手机拍照,照片就能受版权保护,用 AI 模型生成图片,理应也有版权保护,不是吗?

针对该问题,北京互联网法院则作出了截然相反的判决。

审理此案的法官要求李昀锴详细演示用 AI 生成图片的全过程,包括下载软件、写提示词等。为了让法官了解 AI 技术,李昀锴查阅了很多资料,尽力向法官解释 AI 绘画的原理和创作过程。

法官最终认为,李昀锴在涉案 AI 图片的创作过程中,做了很多智力介入,这体现了作品的独创性。因此这幅 AI 图片被认定为李昀锴的作品,享有著作权保护。

△ 2023 年 8 月 24 日庭审全网直播(图源视频截图)

李昀锴告诉 36 氪,这个判决让国内一些正在观望的 AI 公司 " 喜忧参半 ",开心的是 AI 生成的图拥有版权,忧愁的则是,版权看起来是归属于用户。

AI 公司并不慌

作为版权争议的另一端,AI 公司显然无心恋战。客观上说,版权争议短期内吵不出结果,所以,回避甚至保持沉默是最稳妥的办法。

2023 年 12 月,美图公司推出新一代大模型,号称具备更强大的视频生成功能。尽管公司高层强调,AI 是一种辅助工具,不是要取代专业人士,但许多从业者相信,这些新功能假以时日会进一步威胁他们的工作机会。

在问答环节,36 氪提出 AI 可能引发版权纠纷的问题,想知道他们将如何应对。

"AIGC 生成图片的版权问题,实践中有争论,有赖于法律的进一步规范," 一位高管说," 虽然目前这方面的法律不是很清晰,但我们总体上会保护用户,尤其是专业人士的版权。"

另一位高管提到了 "AI 绘画第一案 " 的判决结果,表示认同法院的判断," 如果像‘ AI 绘画第一案’这种情况,我们也认为 AI 公司和 AI 模型不拥有相关版权。"

OpenAI 今年在开发者大会上,高调宣布将为使用 GPT 而遭到法律纠纷的人承担诉讼费用。在部分创作者看来,这却像是在挑衅。

某种程度上,AI 公司有恃无恐。起诉 AI 的最核心的主张—— AI 模型在使用训练数据时就已经构成侵权行为——并非无懈可击。一些 AI 公司把 AI 训练比作人类的学习过程,一个新学徒需要阅读,甚至模仿老师的作品,才能掌握技术。如果法院采纳这一观点,那就不构成侵权。

一位律师表示,AI 公司很有可能会采用 " 合理使用原则 " 来作辩护。" 合理使用原则 " 大概是指,虽然你的行为严格来说算侵权,但你的行为是一种可以接受的借用,用来促进创造性的表达。例如,学者可以在自己的作品中引用摘录他人内容;作者可以出版改编图书;普通人可以截取电影片段做影评。

换句话说,如果对版权限制过死,文明的创造力将可能停滞。

科技公司长期利用这一原则来规避版权争议。2013 年,谷歌因为复制数百万册图书并在线上传书里的片段,遭到作家协会的起诉,法官基于合理使用原则,裁决谷歌这一行为合法,因为它为公众创建了可搜索的索引,创造了公共价值。

在大模型时代,合理使用原则仍可能发挥关键作用。支持 AI 不侵权的人认为,大模型生成内容的过程,跟人类创作相差无几——当你尝试画一幅画或拍一支视频,你的脑海里也会有你看过的画或电影。人类的创作在前人的基础上进步,大模型也是如此。

在美国,已经有法官表示支持 Meta 的主张,驳回关于 LLaMA 生成的文本侵犯作家版权的指控。

该法官暗示作家们可以继续上诉,但这将拉长诉讼的战线,这对 AI 公司也是一种利好。一位学者表示,随着 AI 产品越来越受欢迎,大众对 AI 的接纳程度在提高,这将导致法院必须更谨慎地作出判决。

更重要的是,AI 的战略地位和商业价值不断上升,AI 技术的信徒普遍担心,如果版权限制过严,将制约 AI 技术的发展。

李昀锴和一些大模型开发者交流过,对方表示主管机关的态度相对谨慎,是因为除了考虑个案,他们还要顾及中国 AI 的技术发展,以及国与国之间关于 AI 技术的竞争。

另一个障碍在于,AI 公司在模型训练数据方面几乎没有透明度。

只需举一个近期发生的例子:2023 年 12 月 7 日,Google 发布了一份长达 60 页的报告,其中反复强调训练数据的关键性—— " 我们发现数据质量对一个高性能模型至关重要 ",但几乎没有提供关于数据的来源、筛选以及具体内容的任何信息。

一位算法工程师对 36 氪说,他们寻找训练数据的方式无非是:用爬虫将互联网的内容爬一遍;找一些开源的数据集;实在不行就去黑市购买," 总能买得到 "。

有学者讥讽道,AI 公司与其去竞争模型在评测榜单的性能分数,不如比拼一下谁可以拥有最合法的训练数据。

不过,批评 AI 公司训练数据不透明,也有些苛责。毕竟训练数据将极大左右模型性能,是各家 AI 公司的商业机密。试想一下,可口可乐将他们的配方严格保密了 137 年,至今没有人破解,AI 公司不会轻易交出他们的底牌。

在现有法律条文下,AI 公司也没有义务和动力去公开训练数据。

李昀锴对 36 氪说," 国内没有证据开示制度 "(该制度规定,只要与案件事实具有关联性的证据,当事人有权要求掌握该证据的其他当事人对其进行出示、披露),这意味着 AI 公司可以不披露模型的训练数据。" 现在这个制度下,只要企业不披露,就没人知道有没有拿用户数据去训练。这是一个死结。" 他说。

截至发稿,四位画师起诉小红书 AI 的案子仍未开庭。李昀锴正在关注此案,谈到胜败,他说:" 画师的诉求有可能无法获得支持,因为他们没办法证明自己的作品被训练了。"

很遗憾,创作者要想在这场版权战争大获全胜,可能性微乎其微。

但这不代表 AI 公司可以完全不顾一切。舆论的影响也很重要。2023 年 11 月, 金山办公开启 AI 功能公测,很快有人发现,产品隐私政策提到,为提升 AI 功能准确性,将对用户主动上传的文档材料,经脱敏处理后作为 AI 训练的基础材料使用。这一条款引起大量用户不满。

一位版权法律师猜测,公司法务写明上述条款,目的是 " 想尽量把这个事情变得合规 "。当他们规避法律风险后,却陷入了舆论风险,多少有些黑色幽默。

几天后,金山办公作出回应,承诺 " 所有用户文档不会被用于任何 AI 训练目的 ",以此平息这场风波。CEO 章庆元接受《晚点 LatePost》采访时说,条款是旧的,针对 PPT 板式的美化,并不涉及用户文档,没来得及更新,导致用户误解。

李昀锴说,AI 相关的知识版权界定,目前只能在司法实践的个案探索," 普遍的共识是尊重商业实践,即法律不会过度介入企业的自主行为。如果有知识产权,一般原则是归属于开发者进行分配。"

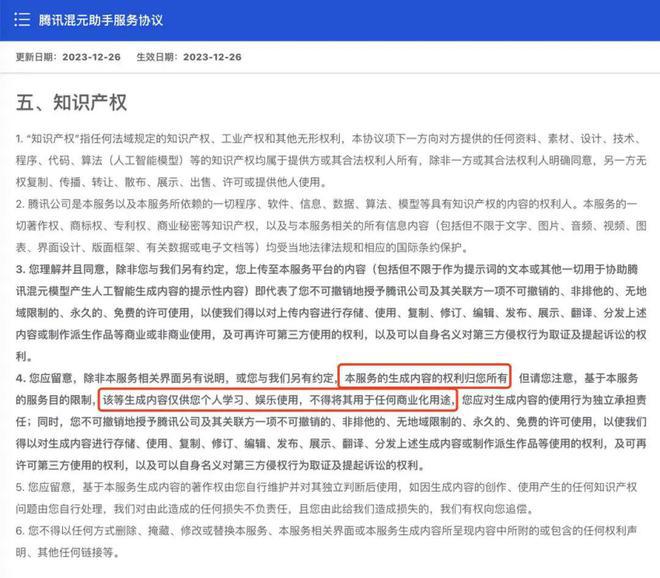

腾讯混元模型在相关条款中约定,生成内容的版权归用户所有,但 " 仅供个人学习、娱乐使用,不得将其用于任何商业化用途 "。李昀锴说," 其他公司就不是这么大方。"

△混元模型的相关条款(图源截图)

目前呼声较大的一种妥协方案是,AI 公司应该有一套解决方案去补偿内容创作者(参考 Spotify 给音乐人的补偿),如果作品被用作 AI 训练数据,创作者可以获得一定的费用。短期来看,这将保护创作者的利益。至于更长远会发生什么,谁也不敢保证。

2023 年被称为 "AI 之夏 ",AI 公司成功地让更多人相信 AI 是大势所趋,包括一些内容创作者。前不久,《读库》主编张立宪在微博表示,2024 年杂志扉页的图将全部采用 AI 绘画。

△该条微博评论区引起不小争议(图源微博截图)

一位插画师留言:" 最注重品质的读库接纳 AI 画作,意味深长。"

(应访谈对象要求,文中石露、高悦、马群为化名)

-

- 大学也有家长群了,在制造“巨婴”?

-

2024-01-30 16:53:54

-

- 江苏光伏一哥,争夺铁王座

-

2024-01-30 16:51:38

-

- 被调侃的“韩女”,是一种东亚困境

-

2024-01-30 16:49:21

-

- 当中产女孩梦想“成为白女”

-

2024-01-30 16:47:05

-

- 创业者,如何选择目标市场?

-

2024-01-30 16:44:49

-

- 互联网公司的中等规模陷阱

-

2024-01-30 16:42:32

-

- 疯狂的“鼎益丰”:资金大盘正崩塌 实控人自称有“北斗七星护体”

-

2024-01-30 16:40:16

-

- GPT-4只是个超级搜索引擎?

-

2024-01-30 16:38:00

-

- 西沙群岛永乐群岛的岛屿有哪些 西沙群岛永乐群岛游玩攻略

-

2024-01-30 16:35:43

-

- 国家专项是定向还是非定向 什么叫国家专项计划政策

-

2024-01-29 08:45:55

-

![卡西欧tpe是哪个国家[女足tpe是哪个国家]](/uploads/allimg/240129/0T51945Y-0-lp.jpg)

- 卡西欧tpe是哪个国家[女足tpe是哪个国家]

-

2024-01-29 08:43:39

-

- 逛花街是哪里的风俗 逛花街寓意着什么

-

2024-01-29 08:41:23

-

- 美媒:特朗普赢得新罕布什尔州共和党初选

-

2024-01-29 08:39:08

-

- 商务部:将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判,下周在杭州举行谈判

-

2024-01-29 08:36:52

-

- 千万别让孩子学柔道 柔道起源于哪个国家日本

-

2024-01-29 08:34:36

-

- 致36人死亡!日本京阿尼纵火案被告青叶真司被判死刑

-

2024-01-29 08:32:20

-

- ghana是哪个国家 ghana是哪个国家读音

-

2024-01-29 08:30:04

-

- bki机场是哪个国家的 uakk是哪个机场

-

2024-01-29 08:27:49

-

- 硬腭前端的位置 前腭是哪里

-

2024-01-29 08:25:33

-

- 那些年扎克伯格的错过与过错

-

2024-01-28 10:28:58

以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全 中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)

中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)