“隐形加班第一案”后,“离线休息权”离落地还有多远?

“隐形加班第一案”后,“离线休息权”离落地还有多远?

2024 年全国两会," 离线休息权 " 成为热议的话题,全国政协委员吕国泉在提案中,首次提出 " 将离线休息权入法 ",即确立保护离线休息权的法律规定,为劳动者维权提供法律支撑。吕国泉表示,离线休息权是指劳动者在法定或约定工作时间之外,拒绝通过数字工具进行工作联络或处理工作事宜的权利。近日,吕国泉表示," 离线休息权立法 " 的提案已经立案。

早些时候,被称为 " 隐形加班第一案 " 的一桩劳动争议案登上热搜,并先后被写入北京市高院、最高院工作报告。当事人李女士将用人单位告上法庭,要求对方支付加班工资,她的部分诉求得到了二审法院北京市第三中级人民法院的支持,判决书中,法官将 " 隐形加班 " 的概念明晰,并指出,不能仅因劳动者未在用人单位工作场所进行工作来否定加班,而应虚化工作场所概念,综合考虑劳动者是否提供了实质工作内容认定加班情况。

首都经济贸易大学劳动经济学院副院长、教授、博士生导师范围指出,

吕国泉对 " 离线休息权立法 " 表示乐观。在接受媒体采访时,他表示," 我觉得大家一定能探讨一个很好的适合数字经济或者新经济的劳动者权利保障方式。"

" 隐形加班第一案 "

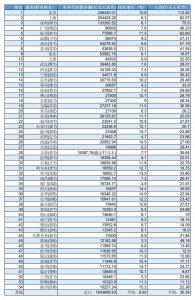

根据判决书内容,李女士于 2019 年入职北京市朝阳区的一家互联网科技公司,担任运营负责人。李女士主张,工作近一年间,她不断以线上方式,在非工作时间为公司处理工作,各种形式的加班时间共计达 595.8 小时,公司应支付加班费近 20 万元。

提起诉讼之前,李女士申请过劳动仲裁,但请求被驳回。

北京九稳律师事务所律师汪子元在 2021 年接到这个案子,在看过李女士提供的证据材料后,汪子元认为,她的确存在下班后提供实质性工作的情况,可以向用人单位主张加班费的诉求。

汪子元说,李女士与这家用人单位的 " 分手 " 并不愉快,她与公司负责人在工作期间产生了矛盾,之后矛盾激化,一次争执中,甚至报了警,再之后,李女士被公司辞退。

梳理了李女士的聊天记录后,汪子元的第一反应是,加班是存在的,但同时,根据他的职业直觉," 下班后通过线上加班,从司法实践的角度看,还是比较难得到支持,第一,如何认定存在线上加班,在实践中存在很大争议,第二,即使认定了加班,具体的加班时长和加班费能否得到支持也存在争议。"

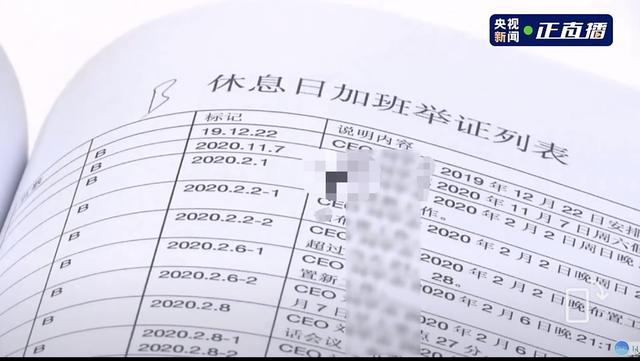

汪子元与李女士一起梳理出了加班证据。 图片来源:央视新闻

在正式接手本案之后,汪子元曾做过案例检索,希望能够找到与本案类似的裁判观点," 但确实没有找到 "。

汪子元回忆,本案的证据收集让他和当事人花了大力气,他与李女士梳理了所有的聊天记录,整理出了与公司负责人以及客户沟通群中的信息,并为聊天记录制作了详细的表格及文字说明,写明当事人在哪个时间点内进行了怎样的工作,并收集到了用人单位发布的账号运营排班表,其中显示,在节假日期间,用人单位仍然安排了李女士进行值班。

" 这个工作非常琐碎,我们不能把几百页的聊天截图扔给法官,而是要写明,加班的具体时间和具体工作内容,并表明当时的加班是必要的,或者是用人单位布置的工作太多,当事人只能加班加点来完成,只有这样才能向法官证明,当事人的主张是有事实依据的。"

整理好证据后,他们迎来了一审开庭。在庭上,被告方某科技公司则表示,李女士是运营部门负责人,在下班之后,如果公司有事,其他员工给李女士打电话咨询不应属于加班。对于李女士主张的周末及法定节假日值班的情况,被告方表示,微信群里有客户也有公司其他员工,客户会在群里发问,只是需要员工回复客户信息,某科技公司认为这不属于加班的范畴。

一审最终败诉。汪子元说," 我当时的预期是法院即使不支持我们所有的请求,应该也会支持部分请求,但结果很残酷,我们的所有请求都被驳回了。"

收到判决结果的那个晚上,汪子元与李女士通了电话,那是一个既灰心又低落的电话," 当事人已经没有主意了,仲裁委没有支持她,一审也没有拿到好的结果,还要不要继续上诉,她心里没底。"

汪子元基于一审的裁判观点进行分析," 虽然结果不好,但我们发现了一审判决里的一个问题,一审法院认为我们提供的证据不足以认定当事人存在加班,是因为劳动合同中约定了不定时工作制。" 经过查询,他发现,不定时工作制需要得到人社部门的审批,最高法也曾发布过与不定时工作制有关的典型案例,基于此,汪子元建议李女士进行上诉。

在二审中,汪子元特地说明,用人单位与李女士约定的不定时工作制并未得到人社部门的审批,这一点也得到了用人单位的认可,再之后,庭审的重点仍然是是否存在加班的事实。

最终,用人单位发出的排班表成了关键证据。

北京市第三中级人民法院法官郑吉喆是二审的主审法官。北京▲日报的一篇报道中提及,郑吉喆反复研究聊天记录和用工合同,查阅大量资料,在判决中创新性地提出 " 付出实质性劳动 " 和 " 明显占用时间 ",以此作为 " 隐形加班 " 的认定标准,判决肯定了李女士付出的劳动,酌定公司支付李女士加班费 3 万元。

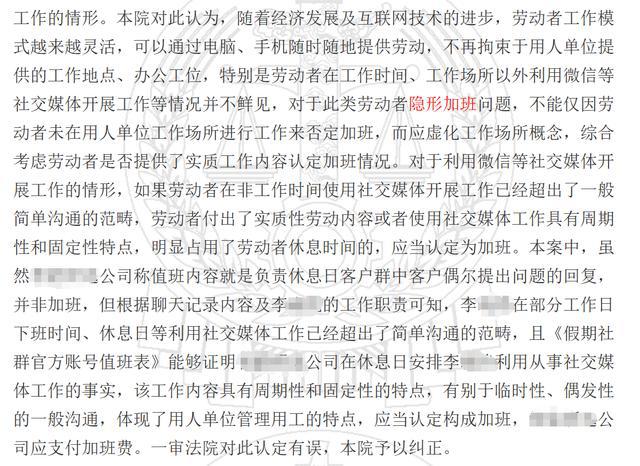

判决书中,北京市第三中级人民法院明晰了 " 隐形加班 " 的概念,并做出了用人单位应当支付李女士加班费的判决。图片来源:中国裁判文书网

二审的判决书这样写道:随着经济发展及互联网技术的进步,劳动者工作模式越来越灵活,可以通过电脑、手机随时随地提供劳动,不再拘束于用人单位提供的工作地点、办公工位,特别是劳动者在工作时间、工作场所以外利用微信等社交媒体开展工作等情况并不鲜见,对于此类劳动者隐形加班问题,不能仅因劳动者未在用人单位工作场所进行工作来否定加班,而应虚化工作场所概念,综合考虑劳动者是否提供了实质工作内容认定加班情况。对于利用微信等社交媒体开展工作的情形,如果劳动者在非工作时间使用社交媒体开展工作已经超出了一般简单沟通的范畴,劳动者付出了实质性劳动内容或者使用社交媒体工作具有周期性和固定性特点,明显占用了劳动者休息时间的,应当认定为加班。

在拿到判决结果时,汪子元没有预料到此案能够成为一桩标志性的案件,2023 年年初,有媒体关注到此案,这一事件也多次登上微博热搜,继而被评选为 2023 年推进全国法治进程十大案件。

忍耐,或者离职

罗明 ( 化名 ) 是一位金融行业从业者,他听过 " 隐形加班 ",也听过 " 离线休息权 ",但他对 " 离线休息权 " 的说法并没有太大反应。

本硕毕业于国内顶级高校后,他进入了一家知名投行,走到这一步罗明用了将近 20 年,他的同僚们也是一样,学生时代埋头学习,本硕时期 " 卷实习 "," 进行了大量的前期积累 "。

刚入行的第一年,罗明几乎没有在周末休息过,他需要随身携带电脑,以应付上司突然而来的工作任务,在某个凌晨,他接到了上司打来的电话,要求他立刻完成一份文件,那个晚上,他工作到了凌晨四点。事后领导表扬他活干得不错,他想," 这是不是在 PUA 我 ?"

罗明说,这种工作状态几乎可以说是常态,同事们有时也会在私底下抱怨,但没有人将问题摆到明面上来,更不提劳动仲裁或用法律保护自己。这些被迫延长工作时间的员工们只有两个选择,忍耐,或者离职。这是一个光环笼罩的行业,总有源源不断的新人涌入," 你不干有的是人干。"

入职一年之后,罗明已经很少再去思考劳动权益保障的问题,也甚少参与同事们关于工作时长的讨论," 想了也没用 ",他有时甚至会觉得心虚," 我们的待遇已经算得上好了,我是不是不应该要求那么多 ?"

身处影视行业的钟琳 ( 化名 ) 在提到 " 离线休息权 " 时反应更加激烈,她有时会想," 这是不是一个《劳动法》管不了的地方 ?"

钟琳说,在项目期时,她常常需要深夜在微信群中向供应商们下达任务,并在下班时间频繁与艺人沟通,她几乎需要在任何时刻第一时间回应领导的需求,并安抚近百个微信群中随时有可能提出意见的片方、艺人和更高一级的领导们。

钟琳在热搜上看到过 " 隐形加班第一案 ",但她对本行业能够走到哪一步并不乐观," 这是一个人人加班人人熬夜的行业,在这个行业久了,你都会想,一个微信电话把我叫起来干活好像也在情理之中,毕竟就算是没有‘隐形加班’,剧组开工难道还能保证 8 小时工作制吗 ? 我上够 8 小时要下班了,让其他演职人员都等着吗 ?"

钟琳说," 如果你还想在影视行业继续工作,那最好还是维持现状闭紧嘴巴,如果让其他公司知道,你因为下了班不想在微信里回复消息认领任务就去仲裁,那你估计在圈子里混不下去了,可能就真的失业了。"

全国政协委员吕国泉在接受采访时提到,四川一名店铺设计师从业两年多加了 600 多个工作群,每天 "24 小时待命 "" 为群所困 ",不敢关手机,离职后花了 3 个半小时退群,才感到轻松许多,此事一度冲上热搜,也让他印象深刻。" 现在‘隐形加班’既普遍,又没有相应的规定规制,让人时时处在一种很透明的、一种‘被工作’的氛围笼罩的压力之下,好像没有相应的手段来限制、规范。对劳动者来说,在工作时间之外受到这样的影响,一方面好像说明领导或老板对他还是比较器重的,还有工作要他做 ; 另外一方面,他是有一种‘敢怒不敢言’的心理,也无法对外诉说,就是一种社会性的隐痛。"

根据前程无忧发布的《职场人加班现状调查报告 2022》显示,加班已成当下不可回避的职场常态。62.9% 的受访职场人表示需要偶尔加班 ( 1-2 天 / 周 ) ,28.7% 的人表示需要经常加班 ( 3-5 天 / 周 ) 。近六成受访职场人表示自身处于 " 灵活机动加班 " 机制中,他们工作时间与私人时间并不分明,在表面看起来并没有高强度加班的模式下,被 " 隐形加班 " 吞没。

证据难题

接触过不少劳动争议的当事人,汪子元也见证了打工人们在面对保护自身权益时的种种担忧," 维权周期太长怎么办 ? 投入了那么多的时间、精力和金钱,得不到我想要的结果怎么办 ?"

他知道,能够走到他面前的已经是少数,更多的情况是劳动者在走上维权道路之前就自行放弃了," 大家平时生活压力就很大,可能就不会愿意花这么多精力再去主张相关的权利。"

汪子元理解劳动者们在维权时的担忧," 加班的认定非常困难,如果是劳动者自愿加班,是无法主张加班费的。在司法实践上,打卡记录也一般不能成为加班证据,因为即使推迟了下班时间,也无法确认劳动者在这段时间内提供了劳动。比如,有的用人单位会认为,劳动者会在下班之后点个外卖,和同事聊会儿天,一直呆到晚上十点钟才打卡。"

汪子元说," 劳动争议的案子,劳动者起诉,就需要自行举证,而加班的证据最好是经过了劳动者和用人单位双方的认可。比如,很多企业会要求员工提交加班申请,如果是这样的证据,基本上都能够得到法院的支持," 但如果是单方的证据或单方的陈述,往往无法得到支持。"

以汪子元的经验来看,不少劳动者觉得劳动争议的案子难以获得好的结果,最大的困难还是证据," 如何证明自己的确加班了,加班是必要的,这样的加班还是用人单位认可的。"

是否存在隐形加班,用人单位和劳动者常常各执一词。汪子元认为,构成加班的关键点在于,用人单位安排的工作,是否要求员工在休息期间内完成。" 比如说,领导在下班后通知要求第二天需要完成。我倒不觉得是加班,但如果晚上 19 点多布置了任务,要求 22 点前给到,那这就是要求劳动者在非工作时间内提供实质性劳动,应当被认定为加班。"

根据《劳动法》第三十六条," 国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。" 根据《劳动法》第四十四条," 劳动者延长工作时间、或在节假日休息日加班的,用人单位应支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。"

范围也认同,《劳动法》关于工作时间、休息休假以及加班都有明确规定,这些规定也可以成为隐形加班治理以及劳动者离线休息权的法律依据。但隐形加班以及离线休息权的真正落地仍然有较大距离,其原因在于:社会整体认知上,努力工作的观念仍然占据主流,对一些企业放松劳动法管制、牺牲劳动者权益方面的认知比较淡漠 ; 二是在机制层面,目前关于休息权的劳动监察、司法仲裁仍然不足,尤其是监察执法的力量不足,基本上是不告不理 ; 在仲裁和诉讼阶段,劳动者的举证负担较重。

范围认为,在劳动立法和执法方面也应该顺应新技术的发展趋势,尤其是基于新技术强化用人单位对于加班管理的责任及其限制,比如要求用人单位能够通过数字技术管理,做好工时、包括加班的统计,并将相关信息告知相关劳动者。

汪子元也认同,离线休息权的落地不能仅靠劳动者的维权," 用人单位也应当有这样的自觉,相关管理部门也应当起到监督作用。

距离落地还有多远

在范围的印象中,离线休息权大概是 2021 年左右开始引起学界关注,关于隐形加班的讨论时间要更早几年。他留意到,相关政府部门也开始关注到了这一话题,并主要在新就业形态劳动者线上休息权方面进行了规定指引。

对于依托互联网平台就业的新就业形态劳动者,2023 年 11 月,人力资源和社会保障部颁布了《新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引》,对平台企业和平台用工合作企业如何确保劳动者获得必要休息时间规定了相关指引。其中提及,新就业形态劳动者每日工作时间包括当日累计接单时间和适当考虑劳动者必要的在线等单、服务准备、生理需求等因素确定的宽放时间。企业明确要求新就业形态劳动者在线时间或在指定时间前往指定场所接受常规管理的,企业要求的在线时间和线下接受常规管理时间计入工作时间。

最高法院院长张军在今年的最高人民法院工作报告中提到,把 " 付出实质性劳动 " 和 " 明显占用时间 " 作为线上 " 隐形加班 " 的认定标准,让在线工作有收益,离线休息有保障。

最高人民法院工作报告指出,数据显示,2023 年,人民法院审结涉新业态劳动争议案件 14.2 万件,同比下降 10.2%。报告称,根据实际用工,判断外卖小哥等与平台企业是否存在劳动关系,破除以劳务连环外包、诱导注册个体户等方式规避用工责任的 " 障眼法 "。明确把 " 付出实质性劳动 " 和 " 明显占用时间 " 作为线上 " 隐形加班 " 的认定标准。

吕国泉在接受媒体采访时表达了他从制度上解决此问题的建议," 我建议修订标准工时,对线上加班和工时补偿作出明确界定。加大数字经济背景下工资、工时、休息、休假等方面劳动基准制度研究规范,将工时基准保障纳入劳动保障机制。厘定线上线下工作时间边界,针对依托网络工作时间不固定、工作强度大的岗位作出工作时限的制度性安排。将当前以工资为重点的集体协商拓展为包括工时等劳动基准在内的综合性集体协商机制,综合考虑线上加班频率、时长、工资标准、工作内容等因素酌情认定加班费。指导用人单位在劳动合同中列入界定、补偿离线休息权的条款,约定线上加班补偿标准。"

距离 " 隐形加班第一案 " 结案过去了一年多,与本案有关的一些细节汪子元需要翻开资料,再作回答。但本案的影响还在继续,有同事在今年代理了劳动争议的案子,对方告诉他,已经有当事人拿着本案的判决书给仲裁员做参考。

汪子元愿意更多的人看到这个案子," 这也相当于给用人单位敲了警钟,不要随意侵害劳动者的权益,同时也让更多的劳动者意识到,如果自己也面临相似的处境,是可以去维权的。"

3 月 13 日,新京报记者致电北京市人力资源和社会保障局,在提到隐形加班等相关问题时,相关工作人员表示,现在的确出现了劳动者离开工作环境后仍然需要通过手机处理工作的新情况,但目前,针对此类劳动纠纷,尚未有新的规定和文件出台," 相关的法律法规出台时间较早,《劳动法》自 1995 年开始实施,那时候都是在单位现场办公,的确没有考虑到现在线上办公的新情况。"

工作人员表示,根据目前的法律文件,如果需要延长工作时间,一般需要用人单位通过工会或与职工进行协商,在双方同意的情况下,延长工作时间。

在接受媒体采访时,吕国泉表示,提案已立案。接下来相关部门将就该提案与其进行沟通并给予答复。他将继续关注这个问题,但可能这个过程不会一蹴而就。

吕国泉说,要解决这一问题,理论部门、政策部门、法务部门、企业部门包括媒体都要共同参与。因为这个新的社会问题是每一个人、每一个行业都会遇到的,而且都想解决的问题。" 对此,我是有信心的。我觉得大家一定能探讨一个很好的适合数字经济或者新经济的劳动者权利保障方式。中国在维护劳动者‘离线休息权’方面,也会想出很好的‘中国方案’。"

新京报记者 李冰洁

-

- “他们来了”!总裁带50多人冲进来,财务、工人被赶出!67岁创始人要被扫地出

-

2024-03-18 04:03:26

-

- 中国“最有钱”城市排行榜:北京为何增速超上海,人均最富地级市是它

-

2024-03-15 19:08:56

-

- 智谱AI给中国大模型公司的商业化打了样

-

2024-03-15 19:06:40

-

- “穷鬼”止步炒货店?

-

2024-03-15 19:04:25

-

- 犹太裔巨富,70高龄入籍中国:成为中国人是我的骄傲

-

2024-03-15 19:02:09

-

- 芯片走私,黑市风暴

-

2024-03-15 18:59:53

-

- 卖惨救不了前夫带货

-

2024-03-15 18:57:37

-

- 当一家零售公司,不再打价格战

-

2024-03-15 18:55:22

-

- 每一个大时代的小人物,都是时代的注脚

-

2024-03-15 18:53:06

-

- 特斯拉,站在了悬崖边上

-

2024-03-15 18:50:50

-

- 一只小熊在中国带火一家泰国咖啡馆

-

2024-03-15 18:48:34

-

- 视频号变了:谁赚钱?谁受伤?

-

2024-03-13 23:02:33

-

- 美国AI软件独角兽CEO预测:明年英伟达GPU芯片价格将会暴跌,甚至变得不值钱

-

2024-03-13 23:00:18

-

- 在这些 AI 家电里,我们看见了未来家的样子

-

2024-03-13 22:58:02

-

- 一顿激励操作猛如虎,员工为何“激”不动了?

-

2024-03-13 22:55:46

-

- 比尔·盖茨“吹哨”:AI 代理正在引发计算机界最大革命

-

2024-03-13 22:53:30

-

- 王凤英能带领小鹏汽车打好翻身仗吗?

-

2024-03-13 22:51:14

-

- 小鹏、欧拉好猫等新能源车被质疑续航“虚标”

-

2024-03-13 22:48:58

-

- SpaceX:在座的各位,都是垃圾

-

2024-03-13 22:46:42

-

- 每一个大时代的小人物,都是时代的注脚

-

2024-03-13 22:44:26

以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全 中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)

中国传统文化十大排名(中国十大国粹的顺序)