AI硬件:大厂的六便士,小厂的白月光

AI硬件:大厂的六便士,小厂的白月光

对于消费电子行业,AI 显然是救星一般的存在。

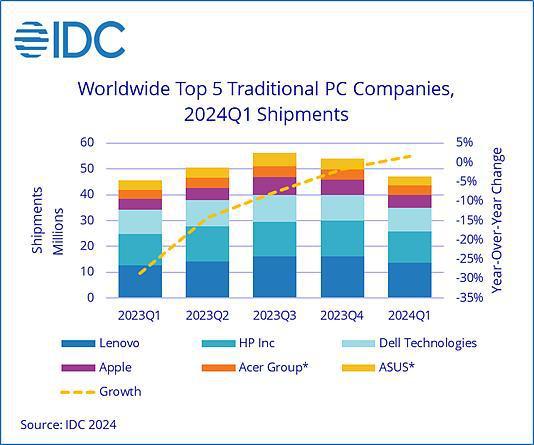

根据 Canalys 和 IDC 的数据,随着手机、电脑大厂持续输出「AI 上机」的新故事,两大市场的规模、出货量终于结束了多个季度的下滑,分别在 2023 年第四季度和今年第一季度重返增长。

PC 出货量恢复增长,图源:IDC

另外,学习机、点读笔、音箱,甚至台灯,也因为融入了 AI 迎来销量或单价的上涨。

但在这些传统硬件借 AI「还魂」的同时,另一些玩家正在试图扮演那个推倒旧世界藩篱的角色。用 AI 升级原有的硬件产品固然不错,但打造 AI 原生硬件,并将它捧上个人计算设备核心的宝座或许更有意义。

曾吸引包括 OpenAI 和微软等重量级投资者的关注和投资的 AI pin,公司创始人 Bongiorno 此前放下狠话:"AI Pin 设计的初衷是为了替代智能手机。"

最近,字节跳动也传出了正在开发 AI 硬件的消息。名为「D」和「O」的两条产品线中,D 线的重点是研发带有 AI 能力的可穿戴设备上,由不久前刚被字节收购的耳机品牌 Oladance 的创始人李浩乾负责。

但问题也随之而来:这些心思迥异的玩家们,分别用 AI 打造了怎样的硬件产品?这些 AI 硬件是否具有商业价值和用户价值?AI 硬件究竟是谁的机会?

1、保守者赚钱,激进者闯关

对于眼下席卷电子消费品行业的 AI 浪潮,Forrest 的首席分析师 Dipanjan Chatterjee 曾在个人的社交媒体上分享过一个有趣的观点:没有人想穿着便衣出现在变装舞会上。

言外之意,当下任何公司都必须迎合行业主流,展示出自家在 AI 上的动作。

从实践 AI 硬件的方式进行区分,主要可以分成两条路线:「AI+ 硬件」和「AI 原生硬件」。

「AI+ 硬件」路线主要科技大厂和消费电子巨头为主, 具体到场景上,可以主要分成家庭、工作和教育三类。

家庭场景内,百度在去年 10 月推出了名为添添家庭机器人的新产品,作为过去智能音箱的升级版本,它延续了智能音箱未能完成的扮演家庭电器智能终端的使命。今年 5 月,阿里巴巴旗下的人工智能品牌天猫精灵也采取了类似的动作,推出搭载 AI 的新款 X6 音箱,试图借此扭转智能音箱市场的颓势。

百度添添家庭机器人,图源:网络

而在教育场景内,硬件企业和教育企业走出了不一样的路数。同样是用 AI 升级学习机,前者更侧重于 AI 的通用能力,强调「有 AI」和「好 AI」之间的差距。而后者的 AI 功能相对聚焦,譬如学而思推出的大模型 MathGPT 仅支持回答数学问题,学习机核心竞争力仍来源于长期积累下来的教育资源。

至于在工作场景,AI 鼠标、AI 键盘等产品层出不穷,微软甚至为所有的新 PC 增加了一枚专用的 AI Copilot 键——这是近 30 年来微软键盘最大的变化。

AI+ 硬件,本质上是企业打造差异化的一种手段,目的是在同质化严重的消费电子产品竞争中与竞对拉开差距。 而这条路线的优点在于,这些产品本就是成熟品类,销量有保证,风险较小。

不过即便同在一条河流,这些 AI 硬件之间也存在理念之争,即竞争力究竟来自于此前的积累还是新技术的深度。从上一轮视觉 AI 热中 AI 四小龙后来几年的走向来看,单纯的算法并不足以构筑核心竞争力,软硬结合、渠道铺设缺一不可。

相比于「AI+ 硬件」,「AI 原生硬件」能给消费者带来更多的新鲜感,但同时也意味着它们将接受更严峻的挑战,其中摆在面前最关键的岔路口,就是如何处理自身与手机之间的关系——加入手机生态圈,还是取代手机。

虽然当下手机仍是个人穿戴设备的核心,但毫无疑问,围绕着手机建立起来的生态圈仍有空白。而那部分选择与手机和谐共处的 AI 原生硬件,瞄准的就是这些空白领域。

举个例子,随着手机上的 App 越来越多,想要临时找到某款应用虽然谈不上困难,但也绝不轻松,大多数时候,「硅基研究室」更偏向直接打开搜索栏按名字检索。

围绕着这个需求,Rabbit R1 横空出世,基于 LAM(大型行为模型)通过 AI 理解自然语言执行任务,简化人与 App 之间的交互。

如果说 R1 是 AI 原生硬件里「改良派」的代表,那「革命派」的代表就是 AI pin,正如创始人所说,它被设计的初衷就是取代手机。

这款胸针大小的方形装置主要依靠语音交互,不仅拥有基本的网络浏览和通话功能,能为用户提供实时翻译服务,还能将信息投影到用户的手掌上。

「革命派」取代手机的野心来源于全新交互方式可能带来的更好的用户体验,而大厂们「大船难掉头」,则是这些野心家们的依仗。

对此,曾任魅族副总裁,目前在研发 AI 耳机的怒喵科技 CEO 李楠在接受采访时做过相关表述:

为了提供给用户更好的体验,AI pin 一类的 AI 产品会不断尝试跳过 App。但 App 分发,尤其是游戏分发的后项收费,如今已经成为了手机品牌收入的重要来源。

这意味着,手机品牌一方面需要分发带来收入,但同时如果想获得更多用户,又必须削弱或干掉原先赚钱的生态。在这种情况下,船越大越难掉头。

这种说法有道理吗?

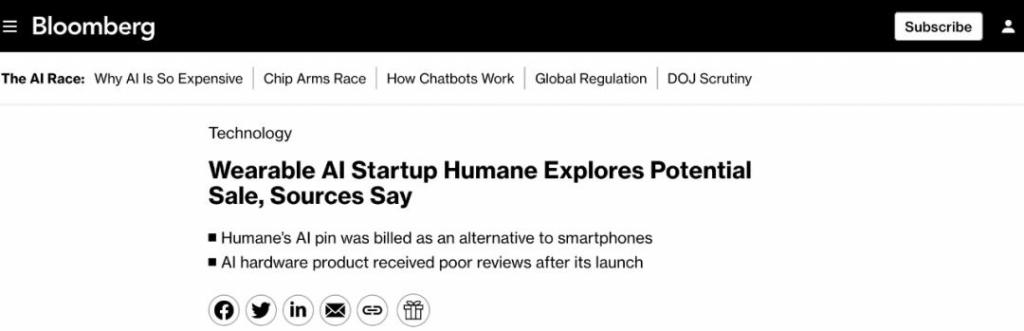

或许未来会有更具颠覆性的 AI 硬件沿着这条道路走向成功,但眼前我们看到的是,AI pin 销量遇冷之后,背后的 Humane 公司正在寻求收购。

彭博社爆料 AI pin 正在寻求收购,图源:彭博社

2、耳机和 VR 是 AI 硬件的重点吗?

被誉为「普适计算之父」的 Mark Weiser 曾提出过一个关于个人计算设备尺度的预言,一直被 3C 科技行业奉为圭臬。

他认为,个人计算设备至少应该有四个尺度,一面墙,一张桌子,一只手和 Wearable Device(可穿戴设备)。

发展至今,前三者均已实现,分别对应电视(或投影)、笔记本电脑和手机,而剩下的可穿戴设备的最终形态,却一直扑朔迷离,手表、耳机、眼镜,似乎都有可能。

那么,哪类 AI 硬件会是 Mark Weiser 预言里的最后一个答案?

对于这个问题,业界存在三种标准:访问设备的难易程度、压缩和传递信息的能力以及重量。

首先是访问设备的难易程度。

从笨重的台式机到笔记本电脑,再到 iPad 和手机,越来越容易携带,访问互联网、调用算力的难度越来越小,是个人计算设备不断演进的大趋势。

那么值得思考的问题是,当如今手机已经可以被放在兜里随身携带,还能如何变得更容易访问?

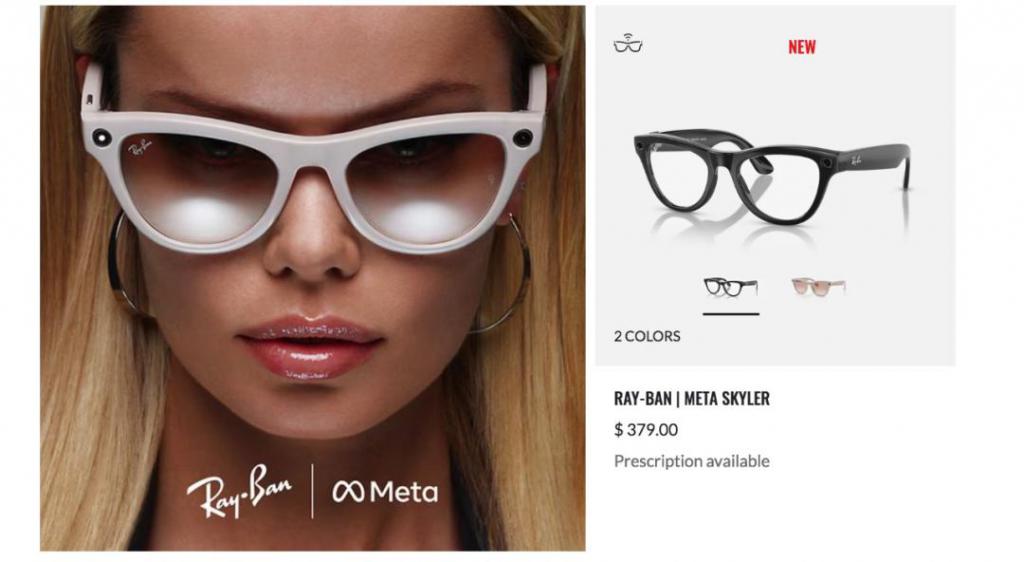

Meta glasses(不是 Meta Quest)或许会是一个参考答案,它戴在脸上,距离人的主要感受器官更近,同时在具备网络连接能力的基础上,更侧重于通过传感器接收指令。

Meta 和 Ray · Ban 联名推出 AI 眼镜, 图源:Ray · Ban 官网

其次是压缩、传递信息的能力。

「极客公园」在讨论 AI 硬件的文章中曾提出过一个观点,智能手机诞生时,实际上已经有了最重要的「杀手级应用」——打电话。从飞鸽传书、电报、电话、手机到互联网,沟通这项刚需及其付费能力被历史反复验证。

因此,如果想要在存在智能手机的情况下,走通 AI 硬件的道路,就需要高于当前手机的信息传递能力。

压缩信息并提炼,这正是生成式 AI 的长项。譬如效率工具 Rewind 团队开发的 AI 硬件 Limitless,它会不间断地收集佩戴者 24 小时的语音对话,并通过生成式 AI 对信息进行提炼。

如果只考虑前两个标准,答案或许已经呼之欲出,戴在脸上的 VR 头显看起来像是那个可穿戴设备的最终形态。

它离我们的脸足够近,只要睁开眼睛就可以轻易访问,并且具备足够丰富的信息接收、采集设备,如果多模态 AI 发展得足够顺利,它甚至能提炼一整个 3 维空间的信息。

但就像许多人所抱怨的那样,不论是 Meta Quest 还是苹果的 Vision Pro,长时间戴着并不舒服,更何况它的待机时间也没有那么长。

当然,如果强调要「用发展的眼光看待问题」,这些问题可能都将随着技术的发展而消失。

因此,立足于当下,重量或许是不容忽视的第三个标准。

具体来说,即保障续航、计算能力、基本功能所需的设备重量,是否超出了正常人对穿戴设备的容忍程度。

Vision Pro 的重量在 600 到 650g 之间,相当于脸上挂了一瓶可乐,Meta Quest Pro 更是有 722g。显然 VR 眼镜们,在轻量化依旧还没有达到满分。

相比下,耳机和功能更简单的 Meta glasses(46g)更有希望将重量保持在舒适区间内。尤其是头戴式耳机,大众可接受的重量在 320g 到 600g 之间,相当于最重的和最轻的之间可以塞进两个 R1 或四个 AI pin。

整体而言,如果在访问难度、信息密度、重量三条标准构建的坐标系中寻找答案,耳机和 VR 眼镜是最有希望的类产品,它们均佩戴在面部,前者重量较轻,后者信息密度更大,可操作性更强。

极客公园的统计数据也从侧面证明了这两个品类的潜力。近年来,除手机之外出货量较高且带有计算能力的数码产品,最具代表性的分别就是 Nintendo Switch(1.4 亿台 +)、AirPods(1 亿套 +)和 Meta Quest(2000 万台 +)。

某种程度上,这也解释了为什么放弃 Pico 以后,字节跳动再次发力 AI 硬件的方向是耳机。

3、被炒作的 「AI 硬件未来」

在各种媒体报道中,「2024 年是 AI 硬件元年」的言论并不少见,各大手机、电脑厂商挥舞 AI 旗帜向销量发起冲锋的场景,也让所谓的「元年」增添了几分可信度。

但「硅基研究室」认为,对于大多数人来说,AI 硬件是未来,但并不是机会。

讨论 AI 硬件的商业前景的时候,一个看似不起眼但可能造成很大影响的因素是,这是一个消费者预期被严重透支的赛道,各种科幻电影里描绘出来的场景和产品体验之间差距说是天堑也不为过。

换而言之,至少在眼下这个阶段,想要拿出让消费者喜出望外的 AI 硬件,还尚未到时机。

有人在苹果去年末披露的专利中发现,至少在 2007 年,也就是发布初代 iPhone 的时候,苹果内部就已经有了 VR 的概念雏形,并且这十数年间一直在收购 AI 公司积累技术。但能够看到,Vision Pro 除了刚上市的时候掀起过购买热潮,很快就趋于平静了。

连苹果在打磨了十数年的情况下都难以获得成功,其他雄心勃勃的初创企业显然更难生存下来。

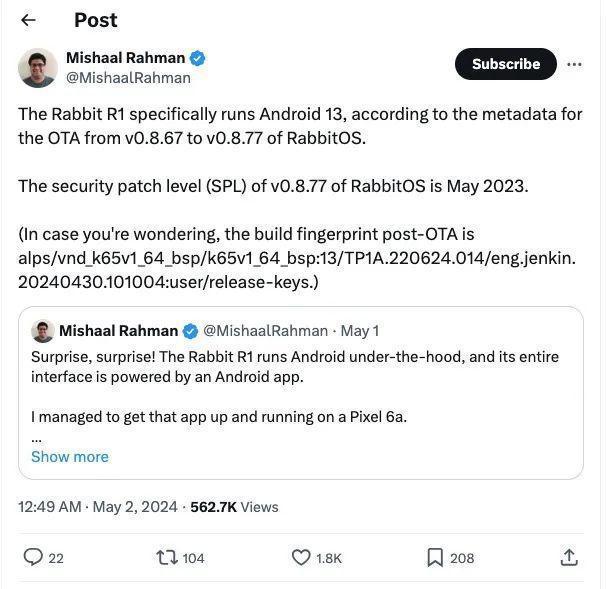

AI pin 由 GPT4 驱动。Rabbit 操作系统 OS2 被质疑套壳安卓,同时网友发现,OpenAI 服务器崩溃的时候,R1 也陷入了宕机状态。

科技博主 Rahman 曝光 Rabbit R1 是一个安卓应用程序 图源:网络

既然在软件层难以构建起护城河,那在硬件层面是否能开辟出一条全新的道路呢?

如果将人形机器人也纳入 AI 硬件的范畴,这种说法确实有合理性。特斯拉的擎天柱之所以有望抢先迈过市场化的门槛,一个很重要的原因就是特斯拉汽车生产线和自动驾驶系统研发,分摊了人形机器人的造价和研发成本。

但对大多数 AI 硬件产品来说,硬件并不是他们的护城河。

一方面现在市面上的 AI 硬件,对硬件的要求并不高,都不需要科技大厂围追堵截,甚至有媒体评价 " 华强北都能轻易仿制 "。

另一方面,硬件产线建设涉及大量资金投入且周期较长,一旦产品的市场规模扩大,科技大厂跟进,初创企业很有可能迅速丧失先发优势。

类似的故事在消费电子领域并不少见。

在智能音箱领域里,灵隆科技曾凭借先发优势一度市场占比达到 65%,但随着百度、阿里、小米等大厂下场掀起价格战,灵隆科技最终因为补贴力度不足而在价格上失去竞争力,并在 2023 年 3 月停止智能音箱服务。

究其根本,如果不是李楠口中颠覆式的创新,AI 硬件领域的初创企业相比于大厂始终缺少竞争力。而在生成式 AI 能力还未达到野心家们的预期的当下,有能力扛着寒酸的销量「过冬」的,其实也只有大厂。

当嗅觉灵敏的华强北都对眼下的 AI 硬件们无动于衷,鲜有「山寨版」传出,或许就应该意识到,这并不是一个适合普通人涉足的机会。

-

- 汽车金融公司淘汰加速

-

2024-06-11 06:34:03

-

- 清北学霸混网红圈:拿着顶尖精英学历,也逃不过带货“吸金”?

-

2024-06-11 06:31:47

-

- 又到被赛龙舟“硬控”时间!文旅新顶流为何是它?

-

2024-06-11 06:29:31

-

- 抢着回家的“全职儿女”,如今排队找工作

-

2024-06-11 06:27:15

-

- 俞敏洪该给东方甄选找新CEO了

-

2024-06-11 06:24:59

-

- 携程上位国内互联网“老8”,梁建章却在“人口学家”路上越走越远!

-

2024-06-11 06:22:43

-

- 芯片战争新思路:用英伟达的方式,抗衡英伟达

-

2024-06-11 06:20:27

-

- 交卷!GPT-4o 大战国产 AI 模型写 2024 高考作文,今年谁能交出「满分作文」

-

2024-06-11 06:18:12

-

- 上海土拍取消最高溢价率限制?规划部门回应:属实

-

2024-06-09 16:00:26

-

- 海底捞股东会回应热点:加盟模式会谨慎推进,未来将策略性寻求收购优质资源

-

2024-06-09 15:58:10

-

- “热辣滚烫”天气袭击,衍生品工具助力驾驭“对冲术”

-

2024-06-09 15:55:54

-

- 中信建投:铝板块基本面扎实,预期差修正的力量不容小觑

-

2024-06-09 15:53:38

-

- 小米机器人:正推进仿人机器人在自有制造系统分阶段落地;将在北京建设首个通

-

2024-06-09 15:51:22

-

- “监控重点”浮出水面,程序化交易重要规则有望出炉

-

2024-06-09 15:49:06

-

- 招商证券:五月预计新增社融1.5万亿左右,增速8.4%

-

2024-06-09 15:46:50

-

- 比亚迪董事长王传福:“卷”是一种竞争,是市场经济的本质

-

2024-06-09 15:44:34

-

- “木头姐”警告:拒绝马斯克薪酬方案特斯拉可能退市

-

2024-06-09 15:42:18

-

- 补短板防风险,金融严监管释放强信号

-

2024-06-09 15:40:02

-

- 曾经的全职妈妈,正在小红书上“偷偷赚钱”

-

2024-06-09 00:41:45

-

- 一个哪够?是时候让一群AI替你打工了

-

2024-06-09 00:39:30

任正非最新发声:谈了美国制裁、苹果手机、什么是科学等

任正非最新发声:谈了美国制裁、苹果手机、什么是科学等 以家人之名歌曲大全

以家人之名歌曲大全