陶渊明是哪朝人(华夏诗仙,陶渊明)

陶渊明是哪朝人(华夏诗仙,陶渊明)

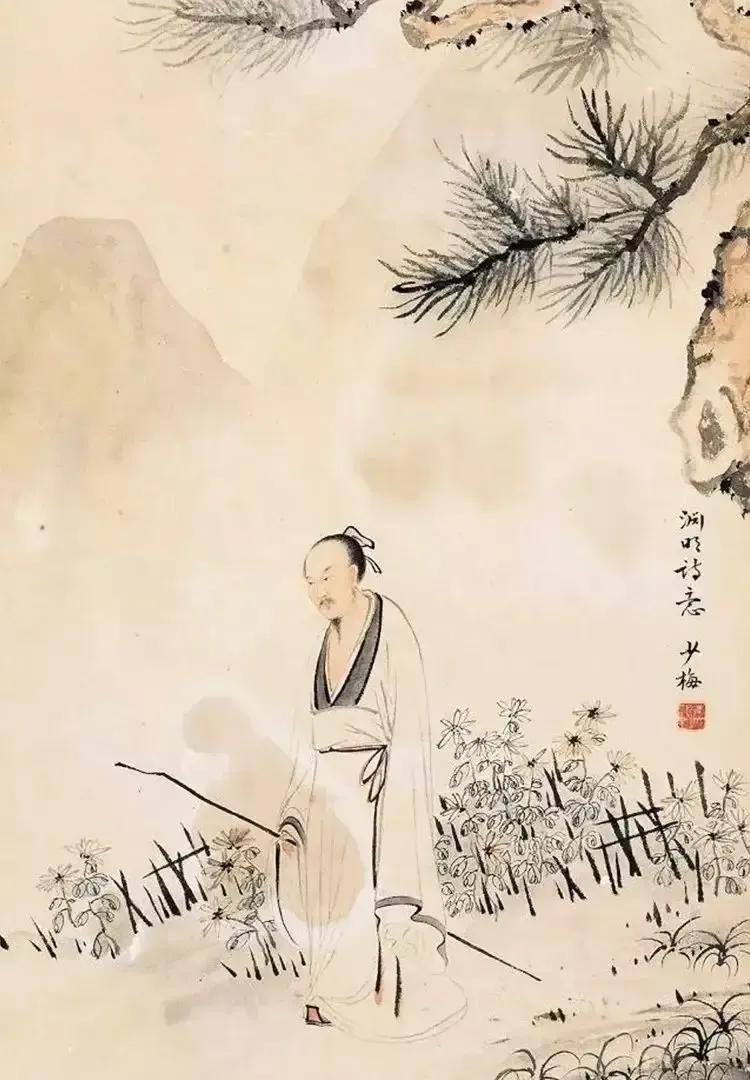

陶渊明,又名潜,字元亮,世号靖节先生,东晋人,是我国文学史上以田园诗著称的有名诗人。

他的一生经历了东晋末年,宋朝初期的大动乱年代。青少年时代因父早逝,他只好一面在家耕读,一面创造机会四出遨游,这使他深深地爱上了祖国山河的自然风光,并希望有朝一日能辅佑君王立帝业,大济黎明百姓。

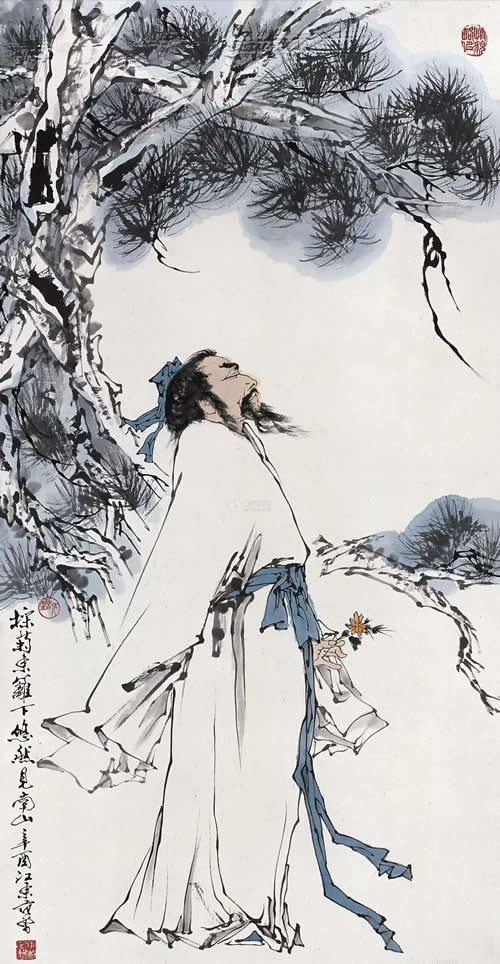

公元393年,陶渊明29岁时,他第一次出任做官,被任命为江州(今江西九江)祭酒。到任后,他对官场上那种媚上压下,尔虞我诈的丑态深恶痛绝,便辞职回家。后又先后任过桓云、刘裕、刘敬宣等军阀幕僚,时间不长又先后隐退,风云变换的政治生涯,使刚直坦率的他难以适应,他渴望获聘朝廷,却又不愿与市朝显宦同流合污,他关心世事,却又无力反抗黑暗的社会现实。

经过十二三年的观察和磨练,他清醒地认识到在这腐败的社会中,他的才华无以施展,他的抱负根本无法实现。他在《杂诗》中写道,“月月掷人去,有志不获聘”“荏苒岁月颓,此心稍已去。”于是他毅然决定远离这充满杀身之祸的官场,走归田园,洁身自好。

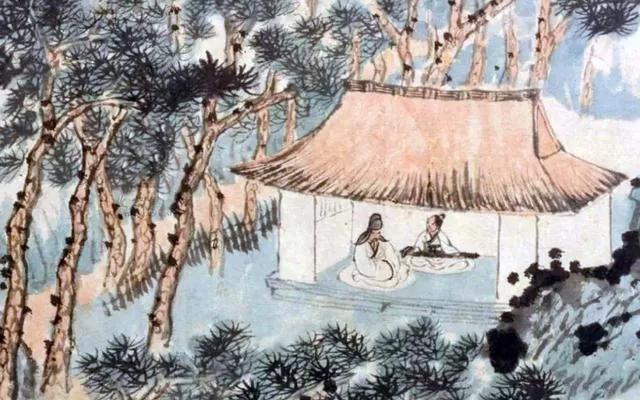

陶渊明返回故乡,隐居田园后,乡邻有个读书少年来向他请教,少年先是毕恭毕敬地深施一礼。然后说:“先生,我非常敬佩您有渊博的学识,不知您在少年读书时有何妙法?小辈愿听教诲,以开茅塞。”

陶渊明听了觉得幼稚可笑,便掩面捋须哈哈大笑。“天下哪有什么学习妙法,真是荒唐!”但他突然收住笑声,觉得身为长者,对晚生的虚心求教岂能一笑了之,应循循善诱。于是他严肃地对少年说:“学习是绝无妙法可言,只有笨法,常言道:‘书山有路勤为径’,勤学则进,辍学则退呀!”那少年听了,听了似懂非懂。

陶渊明见状,便拉着他来到自己亲手耕种的稻田边,指着一颗尺把高的禾说:“你蹲在禾前,聚精会神地瞧一瞧,它现在是不是在长高呢?”少年目不转睛地看了半天,眼睛都酸了,仍不见禾苗长,他便站起来对陶渊明说:“这么长时间,这禾苗依然如故。”陶渊明久问道:“真的没见其长吗?那么春天的苗芽,又是怎么变成这尺把呢?”少年莫名其妙地摇摇头。

陶渊明便耐心启发他,说:“其实,这禾苗每时每刻都在长,只是我们肉眼看不到,读书学习也是如此,知识在日久天长中一点一滴地慢慢积累起来,有时连自己也不易察觉到,但只要持之以恒,勤学不已,就会由知之甚少变为知之甚多。故有人说‘勤学如春起之苗,不见其增,日有所长”,讲的就是这个道理。”然后,陶渊明又拉着少年到溪边看一块大磨石,向他解“辍学如磨刀之石,不见其损,日有所减”的道理。少年听后,恍然大悟,茅塞顿开。

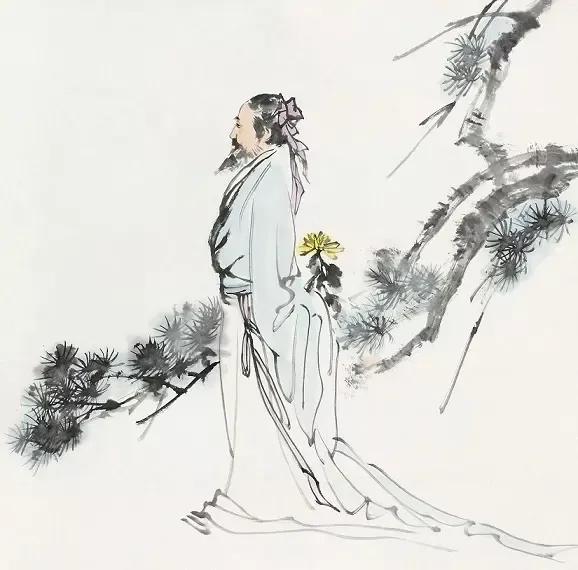

陶渊明一生著有诗歌数百首,《陶渊明集》十卷留传后世,这些作品真实地记录了他从出仕到隐退的生活历程和思想演变。在他诸多诗文中,尤以田园诗艺术成就最高,对后世影响也最大,有许多名句佳篇,如《归田园居》、《劝学》等;至今仍脍炙人口。

在我国文学史上,他是第一个用诗歌形式反映田园生活,创造了田园诗,因而,后人称他为“田园诗人”。

陶渊明在隐居后,一直到逝世,在农村度过了二十三年躬耕生活,虽然他晚年生活拮据,有时不得不靠借贷度日,但他不接受官府救济,坚守洁身自好的志向。公元427年秋冬,陶渊明在贫病交加中离开人世,时年63岁。

-

- 枇杷叶的功效 中药古今研究:枇杷叶 “清肺和胃,降气消痰,治热咳呕逆。”

-

2023-12-12 23:53:30

-

- 南方人春节吃什么 ,发朋友圈火了,网友:搭配完美,营养满分!

-

2023-12-12 23:51:25

-

- 边防部队和普通军人有什么区别?

-

2023-12-12 09:54:49

-

- 39岁国足队长郑智身价过亿,小7岁妻子颜值高,在一起很恩爱

-

2023-12-12 09:52:44

-

- 2分钟看懂个人所得税之综合所得

-

2023-12-12 09:50:39

-

- 王者荣耀自动打冒险模式打经验金币使用文档

-

2023-12-12 09:48:34

-

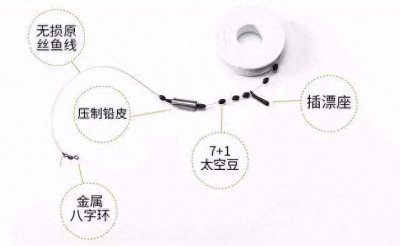

- 太空豆有什么用?太空豆的绑法图解

-

2023-12-12 09:46:29

-

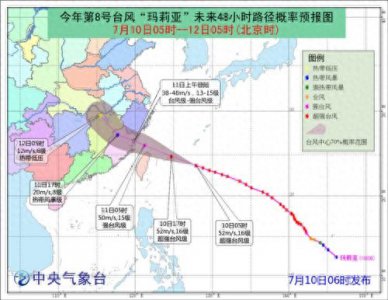

- 台风“玛莉亚”未来48小时实时路径图 玛利亚会在福州登陆吗?

-

2023-12-12 09:44:24

-

- 赛尔号8月23日活动预告汇总 寂灭魔神进化 冰王双皮肤来袭

-

2023-12-12 09:42:20

-

- 邱意浓和邱淑贞是什么关系?追龙2邱意浓大尺度照片资料背景介绍

-

2023-12-12 09:40:15

-

- 马景涛被传家暴喝醉打人 马景涛家暴吴佳妮图片遭扒

-

2023-12-12 09:38:10

-

- 桂林各景区票价大揭秘!!!玩转桂林景点必备攻略

-

2023-12-12 09:36:05

-

- 《匆匆那年》:方茴和邝强在一起,揭露了内向女生的2个致命弱点

-

2023-12-12 08:30:21

-

- 学化妆我后悔了!我的化妆事业血泪史

-

2023-12-12 08:28:15

-

- 人间极品大张伟!春晚假唱,承认抄袭却逆风翻盘,情商堪比何炅

-

2023-12-12 08:26:09

-

- 盘点二次元里的紫瞳角色,他们高贵神秘,让人不忍忘记

-

2023-12-12 08:24:03

-

- “不务正业”到“就业蓝海”,全国开设电子竞技专业的高校

-

2023-12-12 08:21:57

-

- 水滴筹文章怎么写更感人,筹款效果更好呢?

-

2023-12-12 08:19:51

-

- 你不知道的国家冷知识(洪都拉斯篇)

-

2023-12-12 08:17:45

-

- 靠好声音出场费飙到15万,却因吸毒毁事业,李代沫现状让人唏嘘

-

2023-12-12 08:15:40

近期又开始发烧是不是就属于复阳

近期又开始发烧是不是就属于复阳 宣纸名称的由来

宣纸名称的由来