蛋挞发源地,蛋挞起源于哪?

蛋挞发源地,蛋挞起源于哪?

蛋挞起源于哪

起源于英国。挞为英文“tart”之音译,意指馅料外露的馅饼(相对表面被饼皮覆盖馅料密封之批/派馅饼pie);蛋挞即以蛋浆为馅料的“tart”早在中世纪,英国人已利用奶品、糖、蛋及不同香料,制作类似蛋挞的食品。有指蛋挞亦是中国17世纪的满汉全席中第六宴席的其中一道菜式。香港引入蛋挞的时代,未有准确年份,有人说自1940年代起,香港饼店已出现蛋挞,1950年代至1980年代打入多数茶餐厅。初时茶餐厅的蛋挞都比较大,一个蛋挞便可以成为一个下午茶餐。而味道香甜醇厚,松软可口。1990年代起,兼营包饼之茶餐厅逐渐减少,故现只在旧式茶餐厅有自家烤制的蛋挞,其他茶餐厅则从面包工场订购蛋挞飨客。另一方面,香港不少酒楼的点心中也包括蛋挞仔(小型蛋挞)。还出现了适合减肥的蛋挞,蛋浆是用蛋白做的。

蛋挞是哪个地方

正宗的蛋挞应该是澳门的,因为澳门原来属于葡萄牙殖民地,所以又叫葡式蛋挞。

蛋挞是什么人发明的

蛋挞是英国人发明的,Laura Mason在《Traditional Foods of Britain》提出,早在中世纪,英国人已利用奶品、糖、蛋及不同香料,制作类似蛋挞的食品。 蛋挞(Egg Tart),是一种以蛋浆做成馅料的西式馅饼;台湾称为蛋塔,“挞”是英文“tart”的音译,意指馅料外露的馅饼(相对表面被饼皮覆盖,馅料密封的批派馅饼)(pie);蛋挞即以蛋浆为馅料的”tart”。做法是把饼皮放进小圆盆状的饼模中,倒入由砂糖及鸡蛋混合而成之蛋浆,然后放入烤炉;烤出的蛋挞外层为松脆之挞皮,内层则为香甜的黄色凝固蛋浆。初时茶餐厅的蛋挞都比较大,一个蛋挞便可以成为一个下午茶餐。香港不少酒楼的点心中也包括蛋挞仔(小型蛋挞)。

蛋挞起源于哪里

起源于英国。挞为英文“tart”之音译,意指馅料外露的馅饼(相对表面被饼皮覆盖馅料密封之批/派馅饼pie);蛋挞即以蛋浆为馅料的“tart”

蛋挞的起源

蛋挞的最初原先,是中世纪的英式露馅饼。在1399年亨利四世的加冕仪式上,就已经有此类食物出现在餐桌上。到了后来的17世纪,由蛋奶混合制作的露馅饼出现,算是向着现代蛋挞的模式更进一步。但因为历史原因,早期英式露馅小饼的传播范围较窄,远没有后来的影响力巨大

在南方的葡萄牙,这类食物也最早起源于13世纪的里斯本杰罗尼莫修道院。中世纪修道士们用蛋白清洗修道士服装,从而需要将蛋黄与蛋白分离。至于多出来的那些蛋黄,就是他们制作糕点和小吃的极好原料。这些由他们亲手制作的蛋黄酱小点,也是救急穷人和吸引教众的常规手段。15-16世纪,类似的点心也随着葡萄牙大帆船扩散,漂洋过海来到各海外的殖民基地。其中的东方末梢,就包括大明眼皮子低下的澳门岛。作为中西交通的小小桥头堡,这里的饮食文化打下深刻的南欧烙印。

现代葡式蛋挞 起源于象征里斯本的贝伦塔下在1820的革命之后,里斯本修道院的财产遭到了瓜分或没收,以至于宗教人士被断掉了相当部分的收入和不动产。在十分缺钱的情况下,他们开始出售一些点心的制作技巧,其中自然也包括早期蛋挞的配方。这些手艺都被卖给附近的糖厂,让蛋挞开始与工业化的生产方式挂钩。

1834年,厂长在著名的贝伦塔下开设了第一家葡式蛋挞店。这家店一直延续至今,以传承传统的方式吸引着全世界的来客们,无论什么时候都是门庭若市。

几年后,随着鸦片战争的爆发和香港被占领,英国的饮食文化也开始影响岭南地区。在中西饮食文化的交融碰撞中,英国的蛋奶饼和本地的炖蛋找到了契合点。蛋奶饼是用牛奶、糖和蛋混合出的甜酱加挞皮,而炖蛋则是用碗承载蛋浆,于是便谱写了一曲独特的美食交响乐。

到1920年代,广东的厨师开始将英国蛋奶饼进行升级。他们用牛角酥的皮制作蛋挞皮,将猪油和蛋黄液混合,制作了早期的广式蛋挞,可谓是中西融合的一个缩影。在1927年,真光酒楼推出了蛋挞并大受欢迎。到40-50年代,广东的蛋挞师傅又将这一手艺传入香港。原本就是中英混血的美食,再次进行了本地化变革,出现了有趣的港式蛋挞。

港式蛋挞的酥皮很细腻,有100层细皮,分为油皮和水皮。主要的工序是将油皮夹在水皮之间来回碾压,所以让酥皮十分松脆可口。而牛油蛋挞因为使用牛油,所以口味更像曲奇。虽然更顺滑,但是更容易吃腻。

当时的香港生活水平较低,无法负担起非常昂贵的正宗西餐。所以,融合中西而且价格折中的茶餐厅,就成为工薪阶层们的选择。作为茶餐厅的前身的众多冰室,开始为打工仔们提供廉价而且顶饱的港式蛋挞。这种美食也就迅速向各阶层的餐桌渗透,以至于无论是上环的高档西餐厅,还是平民化的茶餐厅,都能见到各种港式蛋挞的身影。这样十分普及且兼顾所有阶层的美食,在历史上也是不多见的。这也体现了这座城市特有的兼容性,能够在情怀上统一各个层次的居民。

至于故事的另一主线,澳门的葡式蛋挞也在持续发展。由于葡萄牙人喜欢吃甜食,而且给蛋挞放入过量的糖和肉桂粉,所以口味过于甜腻。对于习惯口味清淡的岭南人是难以适应,所以原版蛋挞没有获得大范围的传播推广。

一直到1989年,英国人安德鲁-斯托在澳门开了间西饼店。后来在他的葡萄牙之旅中,当地的蛋挞让他感到惊异。于是决定将这种美食琢磨一番,和英国人自己的蛋奶饼相融合,研发出了英葡融合的新葡式蛋挞。

具体来说,奶蛋羹保留了英式风格和做法,而蛋挞顶部的焦糖层和挞皮则是葡萄牙风格。在他妻子的建议下,饼屋在澳门开出了很多分店。后来随着二人婚变,他的妻子将自己名下的店名换成玛嘉烈,并改进了蛋挞的色泽和甜度。由于大获成功,所以店面还迅速在香港、大陆和台湾等地扩张。这种经过三度改良的葡萄牙蛋挞,也由于这次分家,进行了第三次大规模扩散。

今天的KFC葡式蛋挞配方,就是来源于玛嘉烈阿姨的出售。但相比于KFC的流水线化操作,澳门厨师亲自制作的蛋挞酥皮更加松脆。糖、奶、香料的配比经过人工调配之后更加科学,也更加富有人情味。

从漂洋过海到中西融合,再到美食连锁店,蛋挞走过的数百年之路,融合了无数厨师的才智、见证了人世间无数悲欢离合,并一路走到今天,成为了非常常见的美食。

-

- 春联上联贴左边还是右边,春联上联贴左边还是右边 上下联怎样贴

-

2023-08-16 14:56:01

-

- mi man chi什么意思,mi manchi什么意思

-

2023-08-16 14:53:55

-

- 微信拍了拍你怎么弄的,微信拍一拍功能怎么用

-

2023-08-16 14:51:50

-

- 刷螃蟹可以用洗洁精吗,我的手指是这几个月在厨房里配菜慢慢的变成这样了,我

-

2023-08-16 14:49:44

-

- 施恩是哪个省,施恩是哪个省的城市?

-

2023-08-16 14:47:38

-

- 凤梨是菠萝,凤梨是菠萝的一种吗

-

2023-08-16 14:45:32

-

- 貂绒和貂毛的区别,貂绒和貂毛的区别图片

-

2023-08-15 10:08:48

-

- 博物馆由来,金沙博物馆名字由来?

-

2023-08-15 10:06:43

-

- spinosaurus是什么恐龙,Argyrosaurus,是什么恐龙?

-

2023-08-15 10:04:38

-

- cdr快捷键,cdr选择工具快捷键?

-

2023-08-15 10:02:33

-

- 10085是什么电话服务,10085是中国移动的吗?怎么老是打电话过来?

-

2023-08-15 10:00:28

-

- 1斤是多少克,一斤是多少克多少两呀?

-

2023-08-15 09:58:23

-

- 坐飞机可以戴隐形眼镜吗,飞机上可以不可以带隐形眼镜的小盒子( 含有一点护理

-

2023-08-15 09:56:18

-

- 棕色的人种分布在哪个州,棕色人种最早分布在哪个州?

-

2023-08-15 09:54:13

-

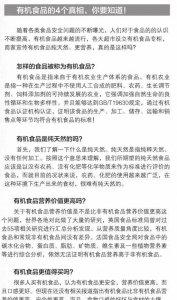

- 有机食品,你了解有机食品么?别被他欺骗了?

-

2023-08-15 09:52:08

-

- 叙利亚在哪里,叙利亚在哪个大洲?

-

2023-08-15 09:50:03

-

- 冬至南方吃什么,2021年冬至南方人吃什么?

-

2023-08-14 18:55:57

-

- 大三度和小三度的区别,大三度和小三度的音色区别?

-

2023-08-14 18:53:52

-

- 臭猪肉,四川臭猪肉的正宗吃法?

-

2023-08-14 18:51:47

-

- pfoa是什么材料,pfoa和pfos是什么材料?

-

2023-08-14 18:49:42

169是谁的平方(解释169是谁的平方)

169是谁的平方(解释169是谁的平方) 宣纸名称的由来

宣纸名称的由来